|

“Wer Dichtung will, muss auch die Schreibmaschine wollen.” (?)

Arno Schmidt, “Zettels Traum” |

Man greift zum Pinsel oder zur Feder (diesem natürlichen Pinsel), um federnd, beflügelt, wie im Flug zu schreiben. Dann dreht man die Feder um und schreibt mit der Federspitze, um noch schneller zu schreiben.

Vilém Flusser, “Die Schrift”

Füllfederhalter heißt auf russisch Авторучка (Awtorutschka, wörtl.: Auto-Händchen), das bedeutet soviel wie “die selbsttätige schreibende Hand”. Die Feder aus Stahl, letzte Verzeichnung des Gänsekiels, saugt sich die Tinte aus dem Tank, so dass problemlos einige Seiten in Kurrentschrift mit Text aus endlosen blauen Linien gefüllt werden, die sich wie Fäden über das Papier ziehen. Anfangs gibt es kaum Widerstand, die Feder gleitet mühelos übers Papier; dann fängt der Auftrag an, heller zu werden, bis die Bewegung der Feder schließlich auf dem Papier zu kratzen beginnen. Jetzt muss man wieder nachfüllen – per Patrone oder aus dem Tintenglas. Der Schreibfluss wird unterbrochen, man kann genauso gut aufstehen und zum Kühlschrank gehen, sich einen Kaffee kochen oder ein Glas Wein nachschenken. Es werden nie mehr als ein paar Seiten. Das ist der Schritt, den der Füller als Werkzeug uns beim Schreiben gibt.

|

| Meine ersten beiden Schreibmaschinen: der billige Füller der Schulzeit; das bessere Modell fürs Studium. |

“- aso wenn die Schreibmaschine sorichtich im System rappelt : 10 Daktylen, 2 Cheir -”

Arno Schmidt, “Zettels Traum”

|

|

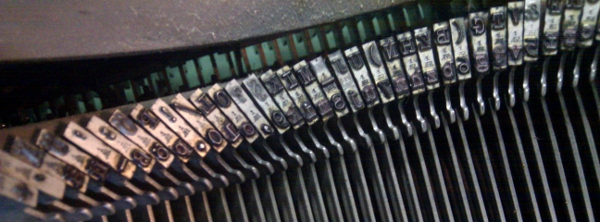

| … auf der Maschine verklemmen die Lettern, wenn man die Tasten nicht richtig trifft. Anfängerfehler. Dafür trifft man ü und ß viel leichter, als auf der, mit Sonderzeichen vollgemüllten, engen Laptop-Tastatur. |

Das Eigentümliche der Schreibmaschine ist die Rhythmik, deren Schläge – die Anschläge der Tasten – und Takte – der Zeilenvorschub – das Schreiben viel kleinteiliger gliedert, als das Umblättern des Papiers oder das Nachfüllen der Tinte beim Schreiben von Hand. Der Stil des Maschineschreibens wird von selbst knapper. Man gewöhnt sich an, das Klingeln vor dem Zeilenende vorwegzuspüren, die Sätze danach zu bemessen, einen schönen Abschluss zu finden, bevor die rechte Hand von der Tastatur genommen werden muss, um den Vorschub zu betätigen. Ausladende Haupt-Nebensatzkonstruktionen machen auf der Schreibmaschine keinen Spass. Ähnlich wie beim Schreiben mit der Hand, muss man auch beim Maschineschreiben den Satz zuende denken – ein Umkehren und Löschen des bereits getippten kostet die Ästhetik der beinahe druckreifen Typografie. Aber mit der Maschine kommen die Wörter viel schneller, als mit der Hand. Es bleibt viel weniger Zeit, den Satz in Gedanken zu formulieren. Also: kurze Sätze, die in der Silbenfolge das Metrum des Tastengeklappers behalten.

Drückt man die Tasten nicht exakt von oben, verklemmen die Lettern und man rutscht mit den Fingern in die Zwischenräume – und an der Unterseite sind die Tasten gar nicht so gefällig glatt, sondern scharfkantig und das Abrutschen ist schmerzhaft.

Nach langem Schreiben fühlt man auch im Bett liegend noch das rythmische Spiel der Finger, die sich von der physischen Anstrengung des Tastendrückens erholen.

” – der Klang Deiner Schreibmaschine gab Mein’n Träumen eine wunderliche Form.-

Arno Schmidt, “Zettels Traum”

| ‘sich mit den Fingern dran=spieln’; wär also eine, für die DamenWelt=typische, Ersatzhandlung. |

“(wie auch Klavier / Schreibmaschine:’tipp=tipp=tipp die kleine Erica’; (all diese virtuosn fingerspielerinn’: Klavier,Schreibmaschine,ZupfGeigen im puzzycato;(sogar übertriebene Maniküre)))” |

|

Arno Schmidt, “Zettels Traum” |

Selbst bei der Schreibmaschine ist von Zeit zu Zeit ein Farbbandwechsel nötig. kein noch so entwickelter Tintenstrom ist unversiegbar. Erst wenn die Aufschrift vom Teletype ersetzt ist, wird es technisch möglich sein, in einem ununterbrochenen Schreibschwall zu schreiben.

Vilém Flusser, “Die Schrift”

Der Atari MegaST war 1986 der erste Computer, auf dem ich geschrieben habe. Ältere Computer wie der C64 hätten der Schreibmaschine nicht das Wasser reichen können. Aber auf dem Atari liefen TEX und Signum und andere hervorragende Schreibprogramme. Mit dem Computer war das Schreiben ganz anders, als auf der Maschine. Zum einen ging es unendlich weiter. Kein Umschalten von Klein- auf Großbuchstaben; das Anheben des Wagens mit den kleinen Fingern war ja eine echte Kraftanstrengung! Kein Klingeln und Anhalten durch den Zeilenvorschub, kein Papiernachlegen, kein Farbbandauswechseln.

Der zweite, ebenso wesentliche Unterschied besteht in der aufdringlichen Präsenz des gerade getippten Textes, der einem jetzt frontal ins Gesicht leuchtet. WYSIWYG – bereits formatiert mit Überschriften, Font, Absatzparametern besitzt der Text vor Augen sofort etwas endgültiges; aber: wie schnell hat man andererseits ganze Passagen gelöscht! Das druckreife Äußere des Textes auf dem Bildschirm ist weniger eine Anmaßung, als vielmehr eine Irreführung, die uns etwas als fertiges Produkt verspricht, was schon beim nächsten Absturz unwiederbringlich verloren gehen kann. Dazu hat sich auch Günter Grass jüngst im Spiegel-Interview geäußert:

“Ich würde diese Entwicklung hin zum Lesen auf Computern gern aufhalten, aber das kann offenbar niemand. Dabei werden die Mängel des elektronischen Verfahrens bereits beim Erstellen des Manuskripts offenkundig. Die meisten jungen Autoren schreiben direkt in den Computer, verändern und arbeiten in ihren Dateien. In meinem Fall dagegen existieren zahlreiche Vorstufen: eine handschriftliche Fassung, zwei, die ich selbst mit meiner Olivetti-Schreibmaschine getippt habe, und schließlich mehrere Ausdrucke von Fassungen, die meine Sekretärin in den Computer eingegeben und ausgedruckt hat und in die ich jeweils zahlreiche handschriftliche Korrekturen eingearbeitet habe. Solche Arbeitsgänge gehen verloren, wenn man gleich am Computer schreibt. […] Im Computer sieht ein Text immer irgendwie fertig aus, auch wenn er es längst nicht ist. Das verführt.”

***

Durch den Papierhandlungen und Schreibtische zusammenfassenden Blick wird jedes politische engagement des Schreibers als lächerlicher Irrtum erkannt. Es ist darum den meisten gegenwärtig Schreibenden nicht zu empfehlen, diesen Blick zu wagen. Während der ganzen Schreibkultur waren die Mittel klein und verächtlich, die Ziele waren großartig und nobel. Es ist doch lächerlich, bei der Beurteilung des erreichten Zwecis “Göttliche Komödie” an Dantes Gänsekiel zu denken. Das ist jetzt anders geworden. Das angebotene [Schreibwerk-]Zeug ist großartiger als die zu schreibenden Notizen, denen es vorgeblich dient: wieviel mehr Intelligenz steckt in solchem Zeug als dem dan ihm erzeugten Geschreibsel.

Vilém Flusser, “Die Schrift”

Seit 1992 schreibe ich auf Laptops. Es ist wieder einfacher, den Bildschirm beim tippen zu ignorieren, erst recht in den Eingabemasken von WordPress oder einem Wiki, die selbst nur noch einen Teil des ohnehin kleinen Bildschirms beanspruchen. War ich früher alle paar Minuten aufgestanden, um etwas nachzulesen, ist dafür jetzt die Verlockung groß, einfach ein neues Tab im Browser zu öffnen und im Netz zu suchen, ob es nicht doch jemand gab, der meinen Gedanken vor mir schon einmal formuliert hatte (und vielleicht sogar treffender, als ich es mir zutraute). Einmal vom rechten Pfad abgewichen, gibt es kaum noch Rettung: jetzt muss einfach noch ein Blick in die Twitter-Timeline drinn sein und – ach, warum nicht – auch noch gleich das Email checken.

Deshalb arbeite ich gerne im Zug; und da ist es der Ladestandanzeiger des Akku, der den Takt klopft: ist er auf unter 30% gefallen, heisst es: schnell noch zuende bringen, was ich mir vorgenommen habe, bevor mein Schreibapparat mir die Zwangspause verordnet.

Weitere Beiträge zum Thema Druck: