[Read Post in English]

[Read Post in English]

“Nachhaltigkeit”, sagt der Mann in dem Video auf der Leinwand, “das ist für mich wenn man immer dasselbe macht. Das Gegenteil von flexibel”.

“Nachhaltigkeit”, sagt der Mann in dem Video auf der Leinwand, “das ist für mich wenn man immer dasselbe macht. Das Gegenteil von flexibel”.

– Für mich einer der stärksten Momente auf dem Mediamundo Kongress zur nachhaltigen Medienproduktion, der dieser Tage in Berlin stattfand.

Für die einen ist der Begriff schon zum Marketing-Buzzword verkommen, während er für die meisten Menschen schlicht missverstanden wird. Gute Voraussetzungen, eine leere Hülse zu werden, ein toter Begriff.

Der Term Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft. Den Waldbauern ist bereits seit Jahrhunderten klar, dass man nur soviel abholzen darf, wie nachwachsen kann – da in dieser Industrie oft zwei oder mehr Generationen zwischen Saat und Ernte vergehen, ist es nicht verwunderlich, dass spätestens mit Aufkommen sehr holzintensiver Produkte am Ende des Mittelalters, wie den wachsenden Flotten immer größerer Segelschiffe oder den Salinen mit stark zunehmendem Bedarf an Brennstoff zum Verdampfen der Sole, die nachhaltige Wirtschaft explizit in die Ökonomie Eingang gefunden hatte. Erst im Zeitalter des Stahl und der Steinkohle – später des Erdöls – wurde das Konzept Nachhaltigkeit zunächst scheinbar überflüssig.

***

Von den etwa 390 Millionen Tonnen Papier, die jährlich produziert werden, verbrauchen Europa und die USA alleine knapp die Hälfte. Deutschland, mit einem pro-Kopf-Verbrauch von 256 kg pro Jahr (1950 waren es gerade einmal 40 kg), liegt dabei nur knapp hinter den USA und weit über dem europäischen Durchschnitt. Alleine der Anteil von 7,4 Millionen Tonnen Papier in Deutschland, die aus frisch geschlagenem Holz und nicht aus Altpapier hergestellt werden, entspricht etwa der Menge die Afrika als Ganzes verbraucht. Zunächst sind es die gewaltigen Waldflächen – 20% der globalen Holzernte werden für Papier verwendet; mehr als 50 Millionen Kubikmeter alleine in Deutschland. Daneben schlägt vor allem der Wasserverbrauch bei der Papierherstellung zu Buche. 7 Liter Wasser werden für ein Kilogramm Papier verbraucht, der größte Teil davon bleibt als giftiges Abwasser zurück.

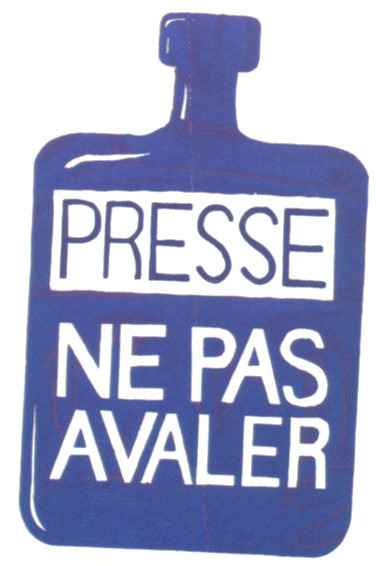

Bis Druckerzeugnis nachhaltig produziert werden, scheint es also noch ein weiter Weg. Zwar werden Tageszeitungen heute vollständig aus Altpapier hergestellt, bei allen anderen Drucksachen ist der Altpapieranteil aber seit Jahren rückläufig. Es gilt drei Ziele zu verfolgen, sollen Printmedien ökologisch nachhaltig werden:

1) Vermeiden

Insbesondere bei Werbedrucksachen bleibt es unverständlich, wie selbst grundsätzlich wertvolle Marken ungeniert Spam-Mailings an nahezu ungefilterte Verteiler schicken. Auch die Katalogversender schaffen es so gut wie nie, sich auf Kunden einzustellen, die das Altpapier leid sind, das regelmäßig Briefkasten und Papiertonne verstopft. Von den Schweinebauchanzeigen und Beilegern, die die meisten Zeitungsleser ohnehin aus der Zeitung direkt in die Tonne schütteln (“de-bonning” – ja, das hat sogar einen Namen!). Dann das Ausdrucken von Mails und anderem Büro-Kram. Und schließlich auch ein Appell an die Drucker-Hersteller: solange es selbst technisch geschultes Personal nicht schafft, auf Anhieb zweiseitig Auszudrucken, bleibt die Rückseite eben ungenutzt.

2) Wiederverwerten

Recycling-Papier muss wieder Standard werden. Die öffentlichen Verwaltungen in Deutschland berufen oft sich auf EU-Recht und sehen in der Einschränkung auf bestimmte Papiersorten eine Wettbewerbsverzerrung. Auch bei öffentlichen Ausschreibungen wird keine Recycling-Quote vorgegeben. Dass dies nur ein Vorwand ist, belegen die Niederlande mit ihrer Selbstverpflichtung zu ökologischem Papier in der Verwaltung. Aber auch hier sind die Hardware-Hersteller gefragt: solange unklar bleibt, inwieweit Recycling-Papier zu höherem Verschleiß und häufigerer Wartung der Geräte führt, bleibt beim Einsatz von Recycling-Papier zumindest Unsicherheit.

3) Zertifizieren

Auch eine strikt ökologisch Ausgerichtete Druckerei ist auf Papier mit Frischfasern angewiesen. Auf Bäume als Rohstoff ist nicht zu verzichten. Aber genau hier liegt ja eine der Stärken von Papier im Vergleich etwa zu elektronischen Medien: es ist nachwachsender Rohstoff, ja in gewissem Umfang wird sogar CO2 in Papier dauerhaft gebunden. Es ist Zeit für eine Rückbesinnung auf die Waldwirtschaft der Zeit vor der industriellen Revolution – das Holz, dass geschlagen wird, nachwachsen lassen.

International transparente Testate wie die Zertifizierung der Forest Stewardship Council geben den Papierverarbeitern die Sicherheit, tatsächlich nachhaltig produzierten Rohstoff zu kaufen und nicht nur Greenwashing zu betreiben. Erfreulicher Weise wird das FSC-Zertifikat bereits in weiten Teilen der Industrie anerkannt und eingesetzt. Die Nachfrage nach sauberem Holz ist allerdings so stark, dass es kaum möglich ist, den Bedarf mit FSC-Zertifiziertem Wald zu decken. Damit es nicht reine Utopie bleibt, muss ein Zertifikat Kompromisse eingehen, was natürlich auch nicht unproblematisch ist. “Während wir für die einen schon als unglaubwürdig gelten, sind unsere Kriterien für viele andere gleichzeitig immernoch unbezahlbar.”, beschreibt Uwe Sayer von FSC Deutschland die Zwickmühle zwischen Glaubwürdigkeit und Praxis.

International transparente Testate wie die Zertifizierung der Forest Stewardship Council geben den Papierverarbeitern die Sicherheit, tatsächlich nachhaltig produzierten Rohstoff zu kaufen und nicht nur Greenwashing zu betreiben. Erfreulicher Weise wird das FSC-Zertifikat bereits in weiten Teilen der Industrie anerkannt und eingesetzt. Die Nachfrage nach sauberem Holz ist allerdings so stark, dass es kaum möglich ist, den Bedarf mit FSC-Zertifiziertem Wald zu decken. Damit es nicht reine Utopie bleibt, muss ein Zertifikat Kompromisse eingehen, was natürlich auch nicht unproblematisch ist. “Während wir für die einen schon als unglaubwürdig gelten, sind unsere Kriterien für viele andere gleichzeitig immernoch unbezahlbar.”, beschreibt Uwe Sayer von FSC Deutschland die Zwickmühle zwischen Glaubwürdigkeit und Praxis.

***

Papier ist ein wunderbares Medium – es hält seinen Inhalt unter einigermaßen guten Bedingungen über Jahrhunderte lesbar. Keine Abspielgeräte sind notwendig, keine Stromversorgung. Unter diesem Aspekt ist Papier an sich schon immer nachhaltig. Umso wichtiger ist es, jetzt den Schritt zu gehen, auch der Papiererzeugung eine langfristige Perspektive für die Zukunft zu geben!

“Nein, das ist eine Überraschung! Und eine herrliche Überraschung!” sagte das Papier. “Nun bin ich feiner als zuvor, und nun werde ich beschrieben werden! Was kann nicht alles geschrieben werden! Das ist doch ein außerordentliches Glück!” Es wurden die allerschönsten Geschichten darauf geschrieben, und die Leute hörten, was darauf stand, und es war richtig und gut, es machte die Menschen weit klüger und besser, als sie bisher waren, es war ein wahrer Segen, der dem Papier in den Worten gegeben war. Hans Christian Andersen, Der Flachs.

Weitere Beiträge zum Thema Druck:

[Read Post in English]

[Read Post in English] “Lord Weidenfeld peut opposer à ces violentes critiques [des médias; e.g. Lazarsfeld “The rape of crowds by political propaganda”], d’une part la dette de la démocratie envers les médias, dits lents, que sont le journal et le livre. Ils ont beaucoup contribué à l’éveil et au développement de la démocratie. Et il peut aussi mieux que tout autre, par son action pendant la guerre, indiquer la dette que nous avons envers les libertés lorsque, comme lui, on tentait de diffuser au-delà du terrain de la guerre et des atrocités une vision du monde plus acceptable et un avenir que l’on pouvait croire meilleur. Mais puisque j’ai évoqué les médias lents par opposition aux médias courts, je ne peux m’empêcher de plaider pour la vigilance à l’égard de ces médias courts. Vigilance ne veut pas dire procès. Nous avons besoin de mémoire, de réflexion et pas simplement d’informations. Cette réflexion me vient tout naturellement à l’esprit en pensant aux types d’informations qui concernent la construction européenne.”

“Lord Weidenfeld peut opposer à ces violentes critiques [des médias; e.g. Lazarsfeld “The rape of crowds by political propaganda”], d’une part la dette de la démocratie envers les médias, dits lents, que sont le journal et le livre. Ils ont beaucoup contribué à l’éveil et au développement de la démocratie. Et il peut aussi mieux que tout autre, par son action pendant la guerre, indiquer la dette que nous avons envers les libertés lorsque, comme lui, on tentait de diffuser au-delà du terrain de la guerre et des atrocités une vision du monde plus acceptable et un avenir que l’on pouvait croire meilleur. Mais puisque j’ai évoqué les médias lents par opposition aux médias courts, je ne peux m’empêcher de plaider pour la vigilance à l’égard de ces médias courts. Vigilance ne veut pas dire procès. Nous avons besoin de mémoire, de réflexion et pas simplement d’informations. Cette réflexion me vient tout naturellement à l’esprit en pensant aux types d’informations qui concernent la construction européenne.”

“Nachhaltigkeit”, sagt der Mann in dem Video auf der Leinwand, “das ist für mich wenn man immer dasselbe macht. Das Gegenteil von flexibel”.

“Nachhaltigkeit”, sagt der Mann in dem Video auf der Leinwand, “das ist für mich wenn man immer dasselbe macht. Das Gegenteil von flexibel”. Vielleicht haben meine Mitautoren Sabria David und Jörg Blumtritt schon alles gesagt, was man über Twitter aus einer Slow-Media-Perspektive sagen kann. Twitter als der schnelle, flüchtige Schritt ins Augenblicksweb, das heute geschrieben und morgen, wenn nicht wenige Minuten später schon wieder vergessen ist (vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so vergessen, da die Library of Congress nun unsere Kurzmitteilungen

Vielleicht haben meine Mitautoren Sabria David und Jörg Blumtritt schon alles gesagt, was man über Twitter aus einer Slow-Media-Perspektive sagen kann. Twitter als der schnelle, flüchtige Schritt ins Augenblicksweb, das heute geschrieben und morgen, wenn nicht wenige Minuten später schon wieder vergessen ist (vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so vergessen, da die Library of Congress nun unsere Kurzmitteilungen .jpg/180px-Joseph_Jefferson_as_Ripvanwinkle_by_Napoleon_SArony_(1821-1896).jpg) Als er tieftraurig das geheimnisvolle Geschenk der Meeresprinzessin, ein lackiertes Kästchen, öffnete, drehte sich die Zeit auch für ihn weiter. Binnen Sekunden alterte er, seine Haare verfärbten sich und wurden weiß – der jugendliche Fischerssohn verwandelte sich in einen gebeugten Greis.

Als er tieftraurig das geheimnisvolle Geschenk der Meeresprinzessin, ein lackiertes Kästchen, öffnete, drehte sich die Zeit auch für ihn weiter. Binnen Sekunden alterte er, seine Haare verfärbten sich und wurden weiß – der jugendliche Fischerssohn verwandelte sich in einen gebeugten Greis.