[Read Post in English]

[Read Post in English]

Eternal must that progress be

Which Nature through futurity

Decrees the human soul;

Capacious still, it still improves

As through the abyss of time it moves,

Or endless ages roll

Its knowledge grows by every change;

Through science vast we see it range

That none may here acquire;

The pause of death must come between

And Nature gives another scene

More brilliant, to admire.

Philip Freneau

Heute Morgen habe ich mir aus der IMSLP ein Lied von Schubert ausgedruckt.

Bevor ich daran gedacht hatte, auch nur einen Ton daraus am Klavier zu spielen, habe ich mir in Youtube nacheinander sieben verschiedene Versionen dieses Liedes angehört – aus allen Jahrzehnten von 1930 bis heute. Warum? Weil ich daraus meine eigene Interpretation des Stückes zusammenkomplieren wollte.

Einmal davon abgesehen, dass ich die Notenblätter einfach in genau dem Moment aus dem Netz gezogen habe, in dem mir in den Sinn kam, das Stück zu spielen, greife ich also jetzt in meiner Interpretation nicht nur auf meine eigenen Lehrer zurück oder auf den Stil meiner Zeitgenossen, den ich übernehmen oder mich davon abgrenzen kann, sondern es stehen mir zahllose Varianten aus 100 Jahren Musikaufzeichnung zur Verfügung!

***

Kunst schien stets von Fortschritt geprägt, weil die Künstler immer einen Lehrer hatten, einer Schule angehörten, deren Stil und Theorie für sie das Fundament ihres eigenen Schaffens wurde, Generation nach Generation. Gerade aus der Abgrenzung zum Stil des Lehrers, aus dem Wunsch, etwas besser machen zu wollen, entstand diese Schrittweise Entwicklung der Kunst, die in der Rückschau nicht selten eine Weiterentwicklung gewesen zu sein schien.

Auch wenn die Maler sich in der Regel in den landesfürstlichen Kunstsammlungen auch ein Bild von der Kunst vergangener Epochen machen konnten, blieben diese Werke doch anachronistisch, Relikte aus einer Vergangenheit, zu der nur noch indirekt ein Bezug herzustellen war.

Noch drastischer war die Situation in der Musik – vor Erfindung der Schallplatte war die Interpretation der vergangenen Zeiten verloren, greifbar blieb nur, was live gehört werden konnte.

Mein Musik-Beispiel oben soll illustrieren, wie fundamental sich die Bedingungen der Stilbildung geändert haben, dadurch, dass schier das gesamte bisherige Schaffen der Menschheit wohlgeordnet und durch Suchmaschinen bestens indiziert für jedermann zur Verfügung steht.

***

Auf der diesjährigen Transmediale hat Bruce Sterling einen bemerkenswerten Vortrag gehalten: “Atemporality for Creative Artists” – Das Ende der Geschichte – für Kreativ-Berufe, sinngemäß übersetzt.

Stirling nimmt das Wort Atemporality, zeitlich Autonom, als einen Begriff für die Verfügbarkeit allen Wissens und aller Werke unabhängig von ihrer Entstehungszeit. Ein Phänomen, das – wie oben geschildert – unsere Zeit charakterisiert.

Den Punkt, an dem die Menschen geistig vollkommen Unabhängig von Zeit und Raum werden, hat der französische Anthropologe und Philosoph Pierre Teilhard de Chardin SJ den Omega Punkt genannt. Angelehnt an die biblische Eschatologie “Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.” (Apo 22,13) markiert dieser Punkt der menschlichen Evolution das Ende der Geschichte und den Eintritt der Menschheit in eine Zeit in der die Vorstellung von Fortschritt überflüssig geworden ist.

Die Idee, dass der Fortschritt irgendwann zu Ende geht, ist vermutlich so alt, wie der Begriff Fortschritt selbst. Das Konzept Fort=Schritt, dass also der Weltgeist sich langsam und schrittweise zur Vollendung bewegt (wie in Frenaus Gedicht oben), ist Grundüberzeugung vieler Religionen und Ideologien. Auflösung im Nirvana wie im Buddhismus, Eintritt in die klassenlose Gesellschaft wie im dialektischen Materialismus oder Endsieg des Marktes wie bei Fukuyama – am Ende steht ein Zustand der Bewegungslosigkeit, das Ende der Räusche und Geräusche.

***

Ohne gleich zu sinnieren, wie eine Rückkehr des Messias oder das Ende des Klassenkampfes uns bevorstehen könnte – stellt Bruce Stirling ganz pragmatisch die Frage, welche Wirkung diese Unabhängigkeit des Künstlers von Zeit und Raum nach sich zieht.

Die Welt wird – anders als Fukuyama oder Marx uns hoffen machen – keineswegs einfacher: “The situation now is one of growing disorder. A failed state, a potentially failed globe, a collapsed WTO, a collapsed Copenhagen, financial collapses, lifeboat economics.” “Aber”, tröstet er uns, “ich glaube nicht, dass wir deshalb in Hexenwahn verfallen müssen. Ich denke es könnte mehr damit verglichen werden, in eine neue Stadt zu ziehen”.

Und damit uns die Panik vor dem Neuen nicht blind macht, empfiehlt uns Bruce Stirling, uns einen distanzierten Standpunkt zu suchen. Wenn wir nach der Avantgarde von heute suchen, sollten wir dies aus der Perspektive von zwanzig Jahren später tun, “entblättert von allem Chrom und allen Mirakeln: lassen Sie sich nicht länger vom Eindruck technischer Neuartigkeit blenden. Gehen Sie nicht mit. Nehmen Sie an, dass alles schon vergangen wäre und entwickeln Sie [ihre Perspektive] von diesem Standpunkt aus.” – If it works, it’s obsolete.

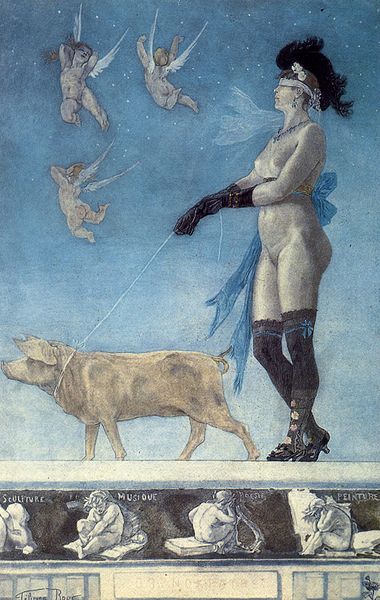

Der köstliche-Leichnam-trinkt-den-neuen-Wein

Wie macht man Kunst in einer post-historischen Zeit, wenn also ein Fortschritt so gut wie unmöglich scheint? Kunst nach dem Ende der Kunst? Bruce Stirling öffnet in Ansätzen zwei Wege, in welchen – nicht alternativ sondern komplementär – sich Kunst heute entwickeln kann: Favela Chic und Gothic High-Tech. Die dekadente Ruine einer Burg, dem Zerfall geweiht, steht hocherhoben über dem Wirrwar eines Slums, kein angenehmer Ort, aber immerhin noch lebendig.

Gothic High-Tech lebt vom Glanz der Vergangenheit, von der Sehnsucht nach einer alternativen Gegenwart.

Punk ist die naheliegende Reaktion auf unsere Epoche ohne Zukunftsperspektive: “You have taken my future now I Kill somebody, kill myself, throw bricks to policemen” – eine primitive Anti-Haltung wäre heute allerdings genauso sinnlos, wie die anderen ideologischen Posen des 20. Jahrhunderts. Aber Punk bedeutet auch, sich etwa seine Kleider und Accessoires selber zu fertigen – die Bricolage – die Bastelei, wie man das wohl am besten übersetzt, die Verweigerung von Massenkultur und Pop durch eigene Kreativität.

Das Frankenstein Mashup ist die logische Folge, der Eklektizismus aus zusammengeklebten Fundstücken wie in der DJ-Musik und der postmodernen Architektur. Und aus den verlorenen Utopien der Vergangenheit werden schließlich sehnsüchtige Lost Futures collagiert: where is my space age? – Steampunk, Atompunk, Dieselpunk.

Favela Chic liefert keine große Inszenierung mehr, keine geniale Schöpfung eines Jahrhundert-Künstlers, sondern lebt vom Gewimmel, welches sich im Netz gelegentlich locker organisiert findet.

Daraus entwickeln sich zwei ganz neue Ansätze. Generative Art wird durch Software geschaffen, ist streng genommen nur noch indirekt Kunst, weil die sichtbare oder hörbare Erscheinung technisches Produkt eines Algorithmus ist. Collaborative Art macht sich die Möglichkeit zum gemeinsamen Schaffen im Netz zu Nutze, nur locker organisiert als Wiki-Art, als Art-Mob.

Diese Ansätze zur Kunst nach dem Ende des Fortschritts sind genauso auf andere Bereiche der Kultur zu übertragen: auf Publizistik, Filmproduktion, Küche, aber sogar die Gesetzgebung, die kollaborativ ausgehandelt werden könnte.

Thus decomposed, or recombined,

To slow perfection moves the mind

And may at last attain

A nearer rank with that first cause

Which distant, though it ever draws,

Unequalled must remain.

Weiterlesen: Die rote Liste der bedrohten Medien

[Read Post in English]

[Read Post in English] Das Slow Media Camp findet in Zusammenarbeit mit dem Forum Wertvolle Kommunikation statt und wird unterstützt von der Hewlett-Packard GmbH.

Das Slow Media Camp findet in Zusammenarbeit mit dem Forum Wertvolle Kommunikation statt und wird unterstützt von der Hewlett-Packard GmbH.