Nach Benedikts Langsamen Weihnachten bin ich heute dran, mit vier ganz materiellen Geschenken, die sich im weiteren Sinn um das Sammeln drehen.

1. Das Periodensystem der Elemente – in echt

“The Periodic Table is the universal catalog of everything you can drop on your foot. There are some things, such as light, love, logic and time, that are not in the periodic table. But you can’t drop any of those things on your foot.”

Theodore Gray, The Elements

Sammeln ist eine wunderbare Sache. Eine Sammlung setzt ein System voraus, eine Ontologie: man muss schließlich wissen, welche Dinge in die Sammlung gehören, und welche man weglassen kann. Am schönsten ist Sammeln, wenn man bestimmte Objekte der Sammlung nur sehr schwer bekommt. Zum einen, weil man eine gute Gelegenheit hat, “auf die Jagd zu gehen”; bei guten Sammlungs-Gegenständen wird man regelrecht auf Reisen gehen müssen, um die letzten, fehlenden Stücke zu bekommen – und entlang dieser Reisen kommt man zu Plätzen, zu denen man “normalerweise” nie gefahren wäre! Zum zweiten, weil der subjektive Wert der fehlenden Sammlungsstücke immer weiter steigt, je weniger einem fehlen – das letzte fehlende Stück mag gar den Wert der ganzen restlichen Sammlung aufwiegen.

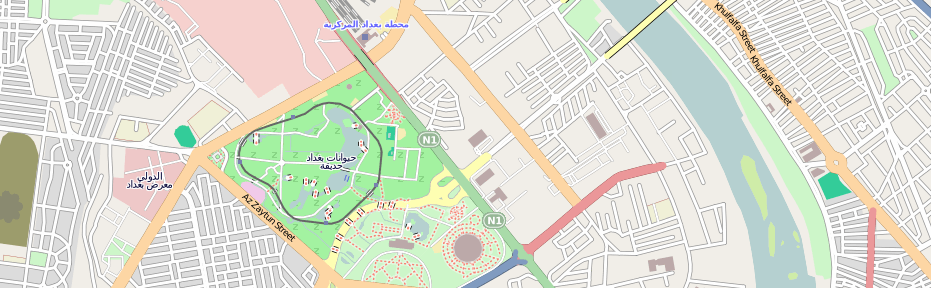

Das Periodensystem der chemischen Elemente ist eines der schönsten, von natur vorgegebenen Sammungssysteme. Die wenig mehr als hundert verschiedenen Atome mit ihren Isotopen, sind gewissermaßen das Alphabet der Materie.

Es gibt einige gute Gründe, diese Elemente zu sammeln: es ist lehrreich; wichtige Eigenschaften der Materie werden einem in eigener Anschauung sofort klarer, als es je durch Nachlesen möglich ist; zum Beispiel folgen die Eigenschaften der Elemente einer schöne Regelmäßigkeit, fast einer Art Melodie. Ordnet man sie, ihrer (Atom-)Masse nach an und bricht die Zeilen jeweils bei den Edelgasen um, wird diese Periodizität wirklich anschaulich. Dann gibt es Elemente, die extrem schwer zu beschaffen sind – weil sie sehr giftig sind (Thalium zum Beispiel; dann muss man vielleicht sogar darauf verzichten …), weil sie sehr reaktiv sind, also unverzüglich mit anderen Elementen chemische Verbindungen eingehen (die Halogene) oder radioaktiv zerfallen (etwa Polonium), weil sie sehr flüchtig sind (Helium diffundiert über die Zeit z. B. selbst durch sehr dichte Behälter), oder weil sie einfach sehr sehr teuer sind (wie etwa die Platin-Metalle oder gar Diamant, der als natürliche Form von Kohlenstoff nicht fehlen darf!).

Aber – wie bei vielen Sammlungsgebieten – wird man als Elemente-Sammler nicht allein gelassen. Es gibt einige Spezialversender, die einem bei der “Grundausstattung” der Sammlung helfen – und es gibt eine weltweite Community, deren Mitglieder oft gerne bereit sind, zu tauschen oder Doubletten abzugeben. Es gibt schöne Bücher zum Thema (die wir in diesem Blog auch schon empfohlen haben). Ganz großartig auch die Video-Serie “periodicvideos.com” des genialen britischen Videomachers Brady Haran – und die wunderbare Periodic-Table-App für’s i-Phone.

Eine Sammlung von Elementen aufzubauen, wird man über Jahre hinweg. Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, damit anzufangen!

Nützliche Links zum Start der Sammlung:

Periodictable.com von Theodore Gray.

RGB Research Ltd., Smart Elements und Metallium, bei denen man man Muster fast aller Elemente kaufen kann.

2. Zettels Traum: endlich gesetzt

jaja;ganz=allgemein:’Sâmmler’ kommt von ‘Samen’/

Zettels Traum von Arno Schmidt war die allererste Empfehlung in diesem Blog. Es ist eines der slowsten Bücher überhaupt, schildert es doch in seinem ungeheuren Umfang die Ereignisse nur eines einzigen Tages und bleibt beschränkt auf einen einzigen Ort.

Das Buch war, als es erstmals verlegt wurde aus editorischer Not nicht gesetzt, sondern lediglich als Typoskript fotografisch vervielfältigt worden. Jetzt, nach vierzig Jahren, kann man es endlich in lesbarer Form genießen. Und man sollte bald damit beginnen, denn wenn man jeden Tag eine Seite durcharbeitet, ist man nach vier Jahren durch!

Arno Schmidt: Zettels Traum. Bargfelder Ausgabe. Werkgruppe IV: Das Spätwerk: Band 1. Standardausgabe

Suhrkamp Verlag ISBN 978-3518803103

3. Papier von Gmund

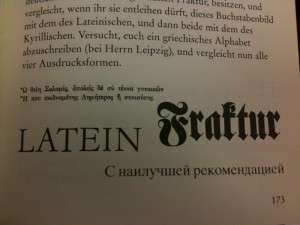

Papier ist ein wunderbares Medium – es hält seinen Inhalt unter einigermaßen guten Bedingungen über Jahrhunderte lesbar. Keine Abspielgeräte sind notwendig, keine Stromversorgung.

Hab ich selbst vor einiger Zeit geschrieben.

Die Papierfabrik in Gmund am Tegernsee stellt das schönste Papier her, das ich kenne. Größere Sorgfalt bei der Produktion eines so alltäglichen Materials, habe ich noch nirgends je gesehen. Selbstverständlich folgt die Produktion den Regeln der FSC und strengsten ökologischen Auflagen – das Fabrikgebäude steht direkt an der Mangfall, aus der das Trinkwasser für München entnommen wird.

Und nichts ist besser, als auf die schöne Oberfläche der Gmund-Papiere mit einem weichen Bleistift zu schreiben.

Website von Gmund Papier: http://www.gmund.com

4. Collator Papiersammler

Vom Sammeln und von Papier haben wir schon gesprochen. Zum Schluss also die Empfehlen, wohin man dann eben Papier sammeln kann. Statt unübersichtliche Haufen daraus zu schichten oder die Blätter zu lochen und bürokratisch in Ordner abzuheften, bietet der Collator Papiersammler von Radius Design einen schönen Mittelweg. Konstruktion und Material sind denkbar einfach; Zeitschriften, Manuskripte, Notitzen – selbst die Belege der Reisekostenabrechnung verlieren ihren Schrecken.

Collator-Seite bei Radius-Design.com

Weiterlesen:

Langsame Weihnachten (Weihnachtsempfehlungen, Teil I)

Let it Slow: Weihnachtsempfehlungen, Teil III