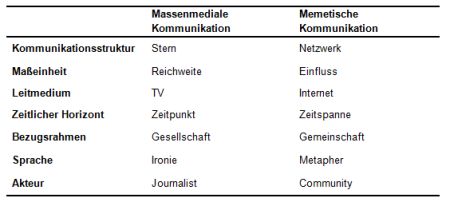

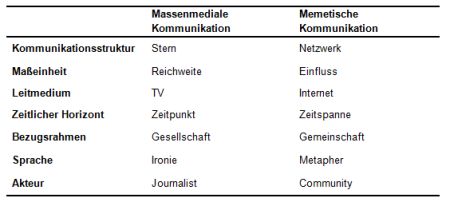

Nachdem wir hier den Rahmen des memetischen Ansatzes abgesteckt haben und in diesen beiden Beiträgen konkrete Anwendungsbeispiele dargestellt haben, möchte ich im Folgenden kurz die Grundlagen der memetischen Theorie durch die idealtypische Unterscheidung zwischen massenmedialer und memetischer Kommunikation beschreiben. Idealtypisch bleibt dieses Unterfangen vor allem deshalb, weil sich beide Kommunikationsformen in der Geschichte immer wieder gegenseitig beeinflusst und durchdrungen haben.

Der wichtigste Unterschied zwischen massenmedialer und memetischer Kommunikation ist die dahinterliegende Kommunikationsstruktur: Massenmedien wie die Tageszeitung, das Fernsehen oder das Radio funktionieren fast ausschließlich so, dass wenige Sender ihre Botschaften an viele Empfänger übermitteln. Es kann zwar in Einzelfällen einen Rückkanal geben (z.B. Call-In-Sendungen oder Leserbriefe), diese stellen gegenüber dem einseitigen Normalbetrieb stets die Ausnahme dar. Memetische Kommunikation dagegen verläuft über Netzwerke, die in vielen Fällen skalenfrei sind, das heißt die Knoten und Verbindungen sind nicht zufällig verteilt, sondern weisen eine exponentielle Verteilung auf. Die meisten Knoten haben nur wenige Verbindungen, einige wenige haben dagegen sehr viele Verbindungen und können als Multiplikatoren im Kommunikationsfluss dienen. Experimente wie Milgrams Small-World-Studie (die selbst memetische Qualitäten hat) zeigen die Funktionsweise und Stärke dieser Netzwerke.

Die unterschiedliche Kommunikationsstruktur hat auch Auswirkungen auf die jeweils zugrunde gelegten Maßeinheiten. Die Leistung massenmedialer Kanäle wird in Reichweiten gemessen, also in ihrer Fähigkeit möglichst viele Menschen zu erreichen. Wer diese Menschen sind, ist dabei zweitrangig, da Erfahrungswerte dafür bestehen, mit welchen Reichweitenschwellen welche Wirkungen einhergehen. Die zentrale memetische Reichweite ist dagegen der Einfluss. Für die möglichst intensive Durchdringung einer Gemeinschaft mit einem Mem ist nicht so sehr die reine Anzahl der Kontakte maßgeblich, sondern die möglichst effiziente Nutzung von hochdistributiven Schaltstellen (in der Epidemologie nennt man diese „Super-Spreader“).

Das Leitmedium der massenmedialen Kommunikation ist seit Mitte des 20. Jahrhunderts das Fernsehen. In diesem Medium wurden (und werden nach wie vor) die größten Publika erreicht. Zuvor war es das Radio und davor die Tageszeitung. Alle diese Medien wurden mit ihren großen Reichweiten immer wieder für politische Zwecke eingesetzt (als Staatspresse, Staatsfernsehen etc.). Das Leitmedium der memetischen Kommunikation dagegen ist das Internet, insbesondere die heute als Social Web diskutierten Plattformen, auf denen Nutzer eigene Inhalte publizieren können.

Die unterschiedlichen Kommunikationsstrukturen haben darüber hinaus auch Folgen für die zeitliche Dimension der Nachrichtenübermittlung. Massenmedien sind Augenblicksmedien. Die Reichweite einer Fernsehsendung baut sich nicht über die Zeit hinweg auf, sondern entsteht im Augenblick des Sendebeginns. Ebenso scharf ist das Ende gekennzeichnet – wenn die Sendung beendet ist, fällt die Reichweite sofort ab. Memetische Kommunikation ist dagegen zeitlich unspezifisch. Der Beginn der Verbreitungskarriere eines Mems kann sich über Tage oder Wochen ziehen, und das Ende ist ebenso amorph, da ein Mem immer wieder zum Leben erweckt werden kann. Im Grunde genommen stimmt der Begriff der Echtzeitkommunikation, der immer wieder dem Internet und seinen memetischen Kommunikationen zugerechnet wird, gar nicht. Die Massenmedien waren die echten Echtzeitmedien.

Wenn in der memetischen Theorie immer wieder von der „Gesellschaft zersetzenden“ Qualität von Memen die Rede ist, bezieht sich das nicht auf einen systemtheoretischen Gesellschaftsbegriff (Gesellschaft als umfassendstes Kommunikationssystem), sondern auf die stärker kulturanthropologische Unterscheidung von Ferdinand Tönnies zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Der Kern dieser Unterscheidung: Während Gemeinschaft durch den Wesenswillen zusammengehalten wird (z.B. Verwandtschaft, Nachbarschaft oder Freundschaft) und auf dem ökonomischen Prinzip des Teilens basiert (z.B. das gemeinsame Mahl), ist Gesellschaft durch den Kürwillen und den ökonomischen Tausch geprägt. Gesellschaftliches Handeln entsteht nicht aus dem gegenseitigen Verständnis, sondern aus der Erwartung einer Gegenleistung. So holzschnittartig und altmodisch das alles klingt, Tönnies Text aus dem Jahr 1887 beschreibt sehr detailliert die Dynamik der memetischen Kommunikation. Die erfolgreiche Verbreitung eines Mems funktioniert im Wesentlichen durch den Wesenswillen der Gemeinschaften im Web – Meme werden nicht getauscht, sondern geteilt („Sharing“). Aber nicht nur Tönnies steht hier Pate, sondern auch Max Weber mit seiner Unterscheidung von Vergemeinschaftung (= soziales Handeln, das sich am Zugehörigkeitsgefühl der Handelnden orientiert) und Vergesellschaftung (= soziales Handeln, das sich an Rationalitätsstandards wie Zwecken oder Werten orientiert).

Die charakteristische rhetorische Figur der memetischen Kommunikation ist die Metapher. Die Metapher schlägt eine Brücke zwischen zwei höchst unterschiedlichen Bedeutungskontexten. Der Übertragungskontext ist dabei höchst esoterisch und kann außerhalb der Gemeinschaft häufig nicht verstanden werden. Man braucht nur wenige Minuten auf Twitter mitlesen und wird im Minutentakt auf übertragene Bedeutungen in einem mikroskopischen Verweisungskosmos stoßen, die nur mit großer Mühe entschlüsselt werden können. In den meisten Fällen bleibt ein unübersetzbarer Rest, der in der Übersetzung verloren geht („lost in translation“). Besonders deutlich sieht man das an der großen Zahl toter Metaphern, die wir heute aufgrund unserer zeitlichen und kulturellen Distanz nicht mehr entschlüsseln können. Dagegen ist die Sprache der Massenmedien, wenn sie überhaupt mit rhetorischen Figuren arbeitet, metonymisch (man denke an typische Zeitungsschlagzeilen wie „Berlin erklärt Paris den Krieg“) oder ironisch-zynisch (z.B. in der TV-Berichterstattung über Gewaltverbrechen).

Der Journalist ist in massenmedial geprägten Kommunikationssystemen der mit Abstand wichtigste Akteur. Er wird als eine Art genialer Schöpfer der transportierten Inhalte skizziert, auf dessen Arbeit das ganze System aufbaut – so wie der Wissenschaftler Wissen schafft oder der Künstler Kunst. Diese vulgärsoziologische Great-Men-Perspektive ist mittlerweile nicht allein in den Geschichtswissenschaften passé, sondern auch in den anderen Gesellschaftsbereichen immer schwerer zu halten. Für die memetische Theorie spielen „geniale Schöpfer“ von Anfang an keine Rolle mehr. Zum einen, da eine effiziente Vernetzung viel wichtiger ist als individuelle Genialität. Zum anderen wird die Vorstellung der Schöpfung durch eine stärker prozessuale Betrachtung abgelöst. Meme werden nicht im stillen Kämmerlein erdacht, sondern entstehen im Vollzug. Nur die wenigsten Meme lassen sich auf einen aristotelischen Urheber zurückführen („Wer hat die Katzenfotos erfunden?“), sondern haben sich allmählich im kommunikativen Hin und Her der Gemeinschaften zu dem entwickelt, was sie sind.