|

| Faksimile der 42-zeiligen Gutenberg-Bibel nach dem Exemplar der Berliner Staatsbibliothek Preuss. Kulturbesitz. Peagant, NY, 1964 |

“Gutenberg hat eigentlich nichts erfunden: Schon um die Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. hätte man in diesem sinn buchdrucken können. Alle technischen Voraussetzungen (Pressen, Tinten, Blattförmige Unterlagen, auch die Kunst, Negative in Metall zu gießen) waren damals gegeben. Man druckte noch nicht, weil man sich dessen nicht bewußt war, dass man Typen handhabt, wenn man Schriftzeichen zeichnet.”

Vilém Flusser, “Schrift”

Die 42-zeilige Bibel aus der Werkstatt Gutenbergs gilt als das erste Buch, das im neu erfundenen Buchdruck mit beweglichen Lettern gedurckt wurde. Bis heute haben sich mindestens 48 Exemplare erhalten. Die Typografie dieses weltverändernden Buches gilt bis heute als eine der schönsten – von vielen sogar als die schönste erachtet, die je gesetzt wurde.

Der Textsatz Gutenbergs weist allerdings einen ganz wesentlichen Unterschied zu den späteren Satztechniken auf: während spätere Setzer den Zeilenausschluss, der alle Zeilen auf die Breite des Satzspiegels bring, durch Spatien, kleine Blei- oder Messingstreifen erreicht wird, mit denen der Setzer die Wortabstände entsprechend vergrößert, bis die Zeile voll aufgeschlossen ist, nutzte Gutenberg insgesamt 290 unterschiedliche Lettern zum Druck, die für denselben Buchstanben sich geringfügig in der Breite unterschieden. Damit ist Gutenberg vom Erscheindungsbild der Seiten viel näher an der Handschrift geblieben, als spätere Setzer – ästhetisch überlegen, aber weit weniger effizient.

|

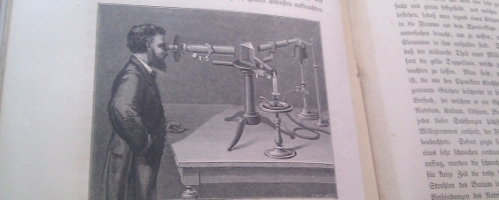

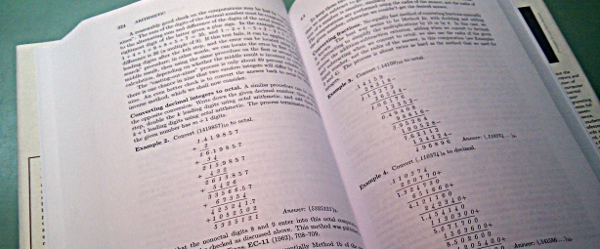

| Oben und unten: Typografien des berühmten Schriftdesigners Hermann Zapf – gesetzt mit TEX (Abbildungen von http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/). |

|

Als ich anfang der Neunziger Mathematik studierte, waren viele neuere Lehrbücher so hässlich, dass es mir schwer viel, den Inhalt daraus zu erfassen; die minderwertigen Satz- und Reproduktionsqualität dieser Zeit machte die “Nerd”-Wissenschaft Mathematik noch unattraktiver. Der Grund für diesen Niedergang an Publikationskultur liegt in der Umstellung vom Bleisatz auf den “Lichtsatz”. In den modernen Satzmaschinen – meist immer noch teilmechanisch oder basierend auf nicht ganz so schnellen Computern – war es schlichtweg nicht vorgesehen oder unmöglich, so komplexe, durch Indizes und Superscripten mehrzeiligen Formeln zu erstellen, wie sie eben die Mathematik ausmachen. In der Regel wurden also einfache Computer-Ausdrucke oder Schreibmaschinen-Skripten mit handschriftlichen oder mit Schablone gezeichneten Formeln vervielfältigt und gebunden. Zum ersten Mal seit 500 Jahren waren die Verlage von Gutenbergs Technologie abgewichen und es schien einigen Zeitgenossen – wie etwa Vilém Flusser – das Ende der Schriftkultur eingeläutet.

Aber nicht alle Bücher waren so hässlich. Immer öfter tauchten unter den Neuerscheinungen wirkliche Perlen der Schriftkunst auf – auch in Nischengebieten, in ganz kleinen Auflagen, ja sogar in Dissertationen und Diplomarbeiten gab es plötzlich einen unglaublichen Qualitätsschub – zumindest was das Aussehen der Texte betrifft.

Dies ist das Verdienst von Donald E. Knuth:

|

| Sein Buch “The Art of Computer Programming” war für Donald E. Knuth der Anlass, sich systematisch mit digitalem Textsatz auseinanderzusetzen. Das Ergebnis rechtfertigt die Mühe! |

Knuth – einer der großen Wegbereiter der Computerprogrammierung hatte in fast zehnjähriger Arbeit ein Textsatzprogramm geschrieben, von dem er selbst mindestens dieselbe Leistung und Qualität erwartete, wie von den großartigen Monotype-Bleisatzmaschinen. Die Geschichte dieses Programmes ist von Donald Knuth selbst erzählt: enttäuscht von der schlechten Qualität der zweiten Auflage seines Buches hatte er begonnen sich in Textsatz und Druck einzuarbeiten und nicht eher aufgegeben, bis er die perfekte Lösung vorstellen konnte – die er unter einer Free Software Lizenz veröffentlichte!

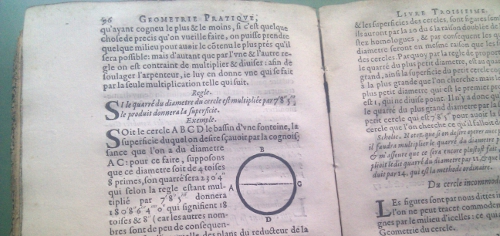

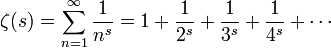

| Die Notation von komplizierten Formeln ist in TEX schnell erlernt. Die Sonderzeichen werden durch einen \-Tag eingeleitet. Superskripten und Indices kommen einfach der Reihe nach.

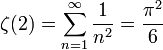

\sum ergibt das Summenzeichen Σ Hier ein Beispiel in der vereinfachten TEX-Version, die auf Wikipedia eingebaut ist: Die Riehmannsche ζ-Funktion. In TEX-Code:

ergibt als Bild: |

|

|

… oder für s=2, mit dem bekannten Kreis-Zusammenhang:

|

|

Das besondere an TEX ist aus meiner Sicht gar nicht einmal die Leichtigkeit, mathematische Formeln wie gestochen in den Text einzufügen. TEX setzt Buchseiten in einer ästhetischen Weise, wie es einstmals die besten Bleisetzer von Hand vermochten und zwar mit belibigen Typen, Schriftarten, Symbolen, von Rechts nach Links – ganz danach, wie es der Text erfordert.

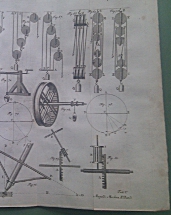

Neben dem eigentlichen Textsatzprogramm gehört zu TEX noch ein Werkzeug zum Fontmanagement: METAFONT. Knuth stellte – anders als seine Vorgänger – die Buchstaben und Symbole nicht als Bitmap, also als ein Raster mit schwarzen und weißen Flächen dar, sondern beschreibt die Zeichen als mathematische Formeln, als Kurven von Funktionen. Diesem Ansatz folgen heute alle Textsatzsysteme – Adobes Postscript und pdf ebenso wie Microsofts Truetype – mit einer wichtigen Ausnahme: in diesen wird der Umriss des Buchstabens durch die Kurven beschrieben, während Knuth einen “Pinselstrich” beschreibt – eine Mittellinie und den Umriss des Pinsels in Form einer Elipse.

|

| “The Art of Computer Programming” von Donald E. Knuth ist nicht nur schön gedruckt, sondern auch schön gebunden – Leineneinband mit Fadenheftung, wie es sich gehört! |

Der Textsatz war in all den fünfhundert Jahren seit Gutenberg der wichtigste und anspruchvollste Teil der Buchproduktion. Das hatte sich auch durch die Mechanisierung mit Linotype und Monotype geändert – es war eine hohe Kunst, in der es stets darum ging, mit Maschinen Texte zu produzieren, in einer Weise, die dem Wert des Inhaltes mindestens gerecht werden sollte. Die Technologie zu beherrschen – und nicht umgekehrt, sich ihr unterzuodrnen – ist heute so aktuell wie zu Gutenbergs Zeit. TEX übersetzt das wesentliche dieser Technologie in die digitale Medienproduktion.

Nach dem Inhalt sind der gute Satz und das Layout der zweite, notwenidge Schritt zu einem wertvollen Text. Danach folgt die eigentliche Produktion von der Papierherstellung, dem Druck, bis zur Bindung – bzw. die Darstellung auf dem Bildschirm und die Distribution. Alle diese Schritte zahlen auf den Wert eines Mediums ein. In jedem einzelnen lohnt sich Sorgfalt.

|

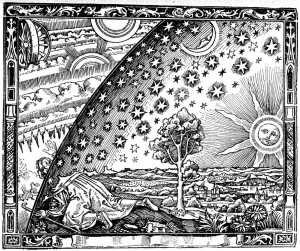

| “Nie zuvor ist der Forschritt der Geschicte so atemlos gewesen wie seit der Erfindung der bildermachenden Apparate.” Vilém Flusser: “Schrift” (die Abbildung nach Knuth a.a.O.) |

[Read this post in English]

[Read this post in English]