“καρπὸν δ᾽ ἔφερε ζείδωρος ἄρουρα

αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄφθονον”

Hesiod, Έργα και ημέραι

“Maschinen sind dazu da, uns zu dienen. Aus der Kultur der Hacker können die Medienmacher lernen: sich nicht den Maschinen unterordnen, sich genausowenig verweigern, sondern die Maschinen ausnutzen, ja regelrecht ausbeuten, versklaven!” Benedikt Köhler

“Wer von Natur aus nicht sein, sondern eines anderen, aber dennoch ein Mensch ist, der ist ein Sklave”

“Denn freilich, wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung , oder gar die Befehle im voraus erratend, seine Verrichtung wahrnehmen könnte, wie die Dreifüße des Hephaistos es getan haben sollen, von denen der Dichter sagt, dass sie von selbst zur Versammlung der Gütter erschienen, wenn so auch das Weberschiff von selber webte und der Zitherschlägel von selber spielte, dann brauchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte.”

Aristoteles, Politik

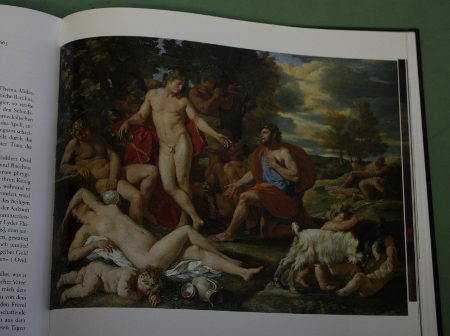

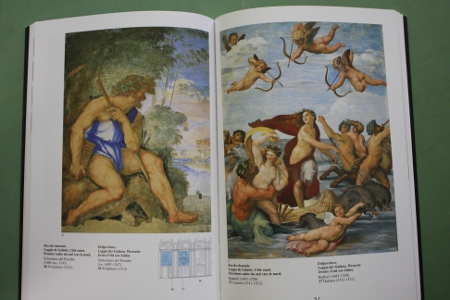

Warum haben die Götter keine Sklaven? Weil sie ihre Arbeiten Kraft ihrer Macht von selbst, automatisch, ausführen zu lassen. Aus dieser Überlegung leitet Aristoteles in seiner Politik einen dialektischen Weg der Menschheitsgeschichte ab – vom Tier zum Gott in drei Schritten – der gerade heute, im Zeitalter der Automatisierung faszinierend aktuell scheint: zunächst lernt der Mensch aufrecht zu gehen und dadurch seine Hände zu Gebrauchen, zu Sprechen, zu Denken. Er wird frei von den elementaren Zwängen der Natur. Als zweites erkennen die Menschen, dass ihr mächtigstes Werkzeug sie selbst sind, oder besser gesagt, die Mitmenschen, derer man sich bedienen kann: “A man provided with paper, pencil and rubber, and subject to strict discipline, is in effect a universal machine.” (Alan Turing). Damit beginnt das Zeitalter der Sklaverei.

Doch schon Aristoteles sieht die Möglichkeit, dass die Menschheit sich wieder befreien kann, dass es einen Ausweg gibt, immer einen Teil der Menschen in Unwürdigkeit als bloße Mittel zu halten: die Fähigkeit, durch immer bessere Werkzeuge irgendwann sich den Göttern anzunähern, durch die Automatoi, die technischen Sklaven.

|

| Technische Sklaven. |

|

| “Gehirn von Stahl – keine Überanstrengung, keine Fehler!” |

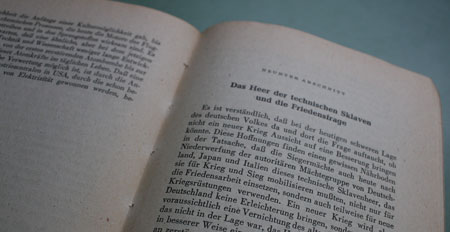

In die Moderne wird der Begriff vom technischen Sklaven vom Entdecker der Makromoleküle und späteren Nobelpreisträger Hermann Staudinger eingeführt. Staudinger hatte bereits 1915 in einem Gutachten das Kriegsministerium des Deutschen Reiches gewarnt, dass die Übermacht der Allierten genau in ihrer Überlegenheit an technischen Sklaven im Gegensatz zur Überlegenheit an menschlichen Soldaten der Mittelsmächte bestand. Leider wurde ihm seinerzeit keinerlei Glaube geschenkt – ebensowenig wie zehn Jahre später, als Staudinger mit diesem einfachen Argument die sogenannte “Dolchstoßlegende” lügen strafte.

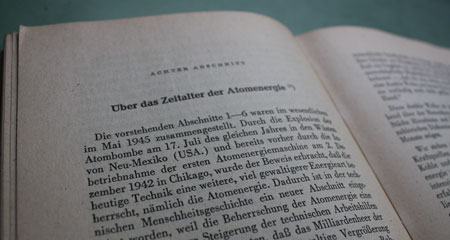

Ein letztes Mal meldet sich Hermann Staudinger 1946 hier zu Wort, mit einer visionären Vorhersage über die Folgen der Atomenergie und seiner Warnung vor einem “Aufstand der technischen Sklaven”, indem die Befriedigung des Energiehungers dieser Sklaven schließlich zur totalen Abhängigkeit der Menschen führt.

Auch wenn wir noch weit entfernt davon sind, dass uns alle Mühe und Arbeit von den Automaten abgenommen wird, so ist der aristotelische Gedanke von den technischen Sklaven ein gutes Bild, welche Rolle Maschinen in unserem Leben spielen sollten.

“Experience has also show you the difference of the results between mechanism which is neat, clean, well arranged, and always in a high state of repair; and that which is allowed to be dirty, in disorder, and without the means of preventing unnecessary friction, and which therefore becomes, and works, much out of repair. […] If, then, due care as to the state of your inanimate machines can produce such beneficial results, what may not expected if you devote equal attention to your vital machines, which are far more wonderfully constructed?” (Robert Owen, A New View of Society)

Während der Frühsozialist Robert Owen noch argumentiert, man solle den menschlichen Arbeitern doch eine ähnliche Pflege zukommen lassen, wie den Maschinen, damit jene ebenso wie diese nicht so schnell verschleißen, dreht sich diese Humanisierung der Maschinen in der Sozialethik des 20. Jahrhunderts endlich wieder um und setzt den Menschen als Zweck und nicht bloßes Mittel ein, warum es Maschinen gibt:

“Gleichzeitig wächst auch das Bewußtsein der erhabenen Würde, die der menschlichen Person zukommt, da sie die ganze Dingwelt überragt” (Gaudium et Spes)

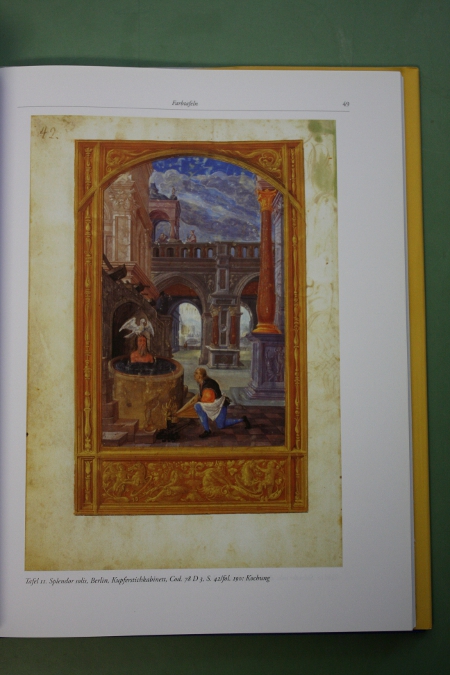

Prometheus wurde an den Kaukasus genagelt, weil er den Menschen die Fähigkeit gab, sich technisch über die Natur zu erheben – und uns haben die olympischen Götter Pandoras Büchse geschenkt – damit auch wir unsere Automatoi bekommen! Die Maschinen sind unsere technischen Sklaven. Sie müssen uns dienen. Wo sie sich noch widersetzen, so müssen wir sie mit List uns unterwerfen lernen!

Das ist die oben zitierte Forderung von Benedikt: nutzt die Maschinen, denn dafür sind sie da! Und das bedeutet: Auch Kreative, Geistesarbeiter, Redakteure, Journalisten sollten denken, wie Hacker. Hacker ist für mich ein wertfreier bis positiver Begriff. Hacker nutzen Technik so vollständig wie möglich aus. Genau wie die berühmten investigativen Journalisten lassen sich sich nicht von irgendwelchen, willkürlichen Regeln aufhalten, die angeblich vorschreiben, wie wir mit Information umzugehen hätten.

In den Algorithmen von Google, den Tiefen der Wikipedia und dem Fluss von Zeichen auf Twitter steckt viel mehr, als die “vorschriftsmäßige” Nutzung dieser Werkzeuge offenbaren würde. Die Antwort der Publizisten und Journalisten auf Nachrichten-Aggregatoren wie Google News sollte ein Ruf sein: Hurrah! Endlich befreit uns jemand davon, langweilige Agenturmeldungen umzuschreiben, endlich nimmt uns eine Maschine ab, was in Wahrheit noch nie wertvolle Arbeit gewesen ist. Statt wie die Weber die neuen Webstühle zu sabotieren, sollten wir sehen, dass wir das beste aus der neuen Technik herausholen – die Technik zu unserem Sklaven machen, denn Pandoras Box ist geöffnet und die daraus entwichenen Automatoi lassen sich nicht wieder einfangen.

Technische Sklaven und Büchse der Pandora.

[Read this post in English]

[Read this post in English]