Turn! Turn! Turn!

To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven:

A time to be born, and a time to die; a time to plant, a time to reap that which is planted;

A time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;

A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance;

A time to cast away stones, and a time to gather stones together;

a time to embrace, and a time to refrain from embracing;

A time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away;

A time to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak;

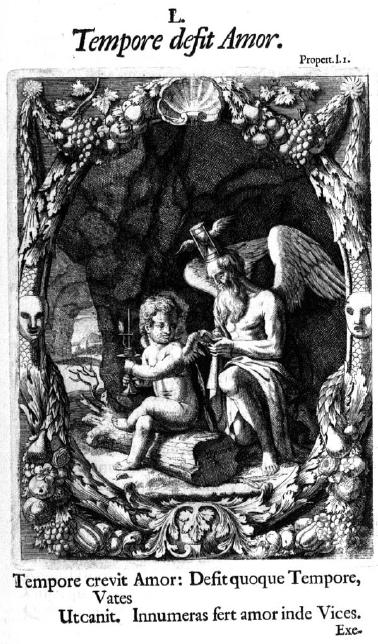

A time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace.

Was ist das Wesen unserer Zeit? Es ist der Augenblick, den wir erleben. In ihm finden wir unsere Erwartungen an die Zukunft genauso wie unsere Erinnerungen an das, was uns schon vergangen ist. So fließt unser Leben Augenblick um Augenblick durch unser Bewußtsein. Alles was wir erleben, hat seinen Augenblick – und unsere Lebensspanne ist naturgegeben Begrenzt: “Das Leben ist schlicht zu kurz, um sich mit schlechten Dingen zu umgeben.” ist ein Grundgedanke dieses Slow-Media-Blogs.

Was ist das Wesen unserer Zeit? Es ist der Augenblick, den wir erleben. In ihm finden wir unsere Erwartungen an die Zukunft genauso wie unsere Erinnerungen an das, was uns schon vergangen ist. So fließt unser Leben Augenblick um Augenblick durch unser Bewußtsein. Alles was wir erleben, hat seinen Augenblick – und unsere Lebensspanne ist naturgegeben Begrenzt: “Das Leben ist schlicht zu kurz, um sich mit schlechten Dingen zu umgeben.” ist ein Grundgedanke dieses Slow-Media-Blogs.

Es gibt ein Buch in der Bibel, das sich grundlegend und praktisch zugleich mit diesem Wesen und der Bedeutung der begrenzten Lebenszeit beschäftigt: Kohelet (hebräisch קֹהֶלֶת, Versammlungsleiter, im Griechischen daher Ecclesiastes, in den meisten deutschen Übersetzungen “Prediger”). Kohelet gehört zu den interessantesten Betrachtungen über das Wesen der Zeit – als Gelegenheit, als Begrenzung unserer Handlungsmöglichkeiten und insbesondere über das Paradox von stetigem Fluss, der die Illusion von Fortschreiten erzeugt, von Ursachen und Wirkungen, die aus der Abfolge der Dinge in unserer Vorstellung entsteht. Aus diesen Bedingungen der Zeit – Begrenztheit, stetiger Fluss, scheinbarer Fortschritt – entwickelt Kohelet seine Ethik und steht als eigenständiger philosophischer Text neben den anderen Zeit-Philosophen seiner Zeit – Heraklit und Parmenides. In unserem Zusammenhang steht vor allem die Frage nach einem guten Leben mit der richtigen Zeit

Ein jegliches hat seine Zeit und alles Geschehen unter dem Himmel hat seine Stunde (Pred 3,1). Und das bedeutet, dass auch Freude und die schönen Dinge des Lebens genau ihre Stunden haben, die nicht wieder kommen, wenn sie vergangen sind – besonders schade, weil wir ihrer nie genug bekommen werden (Das Auge sieht sich nimmer satt, und das Ohr hört sich nimmer satt. (Pred 1,8):

Ein jegliches hat seine Zeit und alles Geschehen unter dem Himmel hat seine Stunde (Pred 3,1). Und das bedeutet, dass auch Freude und die schönen Dinge des Lebens genau ihre Stunden haben, die nicht wieder kommen, wenn sie vergangen sind – besonders schade, weil wir ihrer nie genug bekommen werden (Das Auge sieht sich nimmer satt, und das Ohr hört sich nimmer satt. (Pred 1,8):

Darum lobte ich die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne denn essen und trinken und fröhlich sein; (Pred 8,15). So geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut; denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat; denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu; denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. (Pred 9, 7-10)

***

.הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת, הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל

Windhauch, Windhauch, das alles ist Windhauch. (Pred 1,2)

Unsere Anstrengungen ändern vielleicht nichts an der Welt – wohl aber werden wir durch unsere Anstrengungen selbst verändert. Wer Steine wegwälzt, der wird Mühe damit haben; und wer Holz spaltet, der wird davon verletzt werden. (Pred 10,9). Damit wird unser Streben nicht aussichtslos – es verändert lediglich die Bedeutung der Handlung im Vergleich zum Ergebnis. Nach der Erfüllung, dem Endergebnis als Ziel zu streben ist sinnlos; keine Sache, auch kein immaterielles Gut wie wissenschaftliche Erkenntnis oder die Schöpfung eines Kunstwerkes wird uns erlösen, solange wir glauben, “Wenn wir erst dieses oder jedenes erreicht haben, dann haben wir’s geschafft”. Das Leben besteht entgegen dieser bürgerlichen Hoffnung eben nicht in der Erfüllung, sondern im Handeln, in Arbeit und Mühe, Essen und Trinken, im Verlieren und Wiederfinden und so weiter. Nur so lange wir Leben, können wir Er-Leben:

Unsere Anstrengungen ändern vielleicht nichts an der Welt – wohl aber werden wir durch unsere Anstrengungen selbst verändert. Wer Steine wegwälzt, der wird Mühe damit haben; und wer Holz spaltet, der wird davon verletzt werden. (Pred 10,9). Damit wird unser Streben nicht aussichtslos – es verändert lediglich die Bedeutung der Handlung im Vergleich zum Ergebnis. Nach der Erfüllung, dem Endergebnis als Ziel zu streben ist sinnlos; keine Sache, auch kein immaterielles Gut wie wissenschaftliche Erkenntnis oder die Schöpfung eines Kunstwerkes wird uns erlösen, solange wir glauben, “Wenn wir erst dieses oder jedenes erreicht haben, dann haben wir’s geschafft”. Das Leben besteht entgegen dieser bürgerlichen Hoffnung eben nicht in der Erfüllung, sondern im Handeln, in Arbeit und Mühe, Essen und Trinken, im Verlieren und Wiederfinden und so weiter. Nur so lange wir Leben, können wir Er-Leben: Denn wer noch bei den Lebenden weilt, der hat Hoffnung; denn ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. (Pred 9,4) So bedeutet Glück nicht Erfüllung, ist nicht der Zweck des Lebens, sondern Glücklich-Sein ist ein Mittel zu einem guten Leben; Simcha, שִׂמְחָה, Glücklich-Sein ist in diesem Konzept in der jüdischen Philosophie, wie etwa des chassidischen Lehrers Rabbi Nachman von Bratzlaw, Voraussetzung für ein moralisch gutes Leben: “Mitzvah gedolah le’hiyot besimcha tamid” – es ist die große Lehre, stets glücklich zu sein.

Denn wer noch bei den Lebenden weilt, der hat Hoffnung; denn ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. (Pred 9,4) So bedeutet Glück nicht Erfüllung, ist nicht der Zweck des Lebens, sondern Glücklich-Sein ist ein Mittel zu einem guten Leben; Simcha, שִׂמְחָה, Glücklich-Sein ist in diesem Konzept in der jüdischen Philosophie, wie etwa des chassidischen Lehrers Rabbi Nachman von Bratzlaw, Voraussetzung für ein moralisch gutes Leben: “Mitzvah gedolah le’hiyot besimcha tamid” – es ist die große Lehre, stets glücklich zu sein.

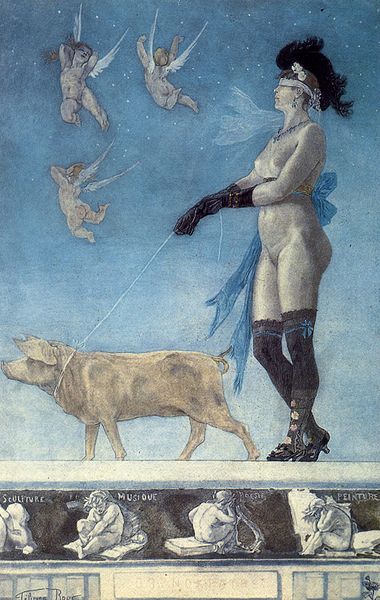

Und das ist die Kernaussage von Kohelet: Dass unser Leben zu kurz ist, um nicht die Schönheit darin zu suchen und zu sehen, denn genau in dem Bewusstsein davon unterscheiden wir uns von den Tieren: Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie dies stirbt, so stirbt er auch, und haben alle einerlei Odem, und der Mensch hat nichts mehr als das Vieh; (Pred 3,19) und wie der Narr stirbt, also auch der Weise. (Pred 2,16).

Das aber braucht Zeit, Muße und Ruhe:

Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen. (Pred 5,1)

[Read this post in English]

[Read this post in English]