[Read Post in English]

[Read Post in English]

Was die Physiker als “Standardmodell” der Teilchenphysik bezeichnen – um seinen vorläufigen Charakter anzudeuten –, liefert eine beeindruckende Deutung vieler Aspekte unserer Welt. Spektrum.de / Weltbild vor dem Umbruch

Heute ist der große Tag am LHC, dem großen Teilchenbeschleuniger am europäischen Forschungsinstitut CERN. Warum ist es uns wichtig, dass durch die gewaltigen Energien immer feinere Details unserer Welt für uns erkennbar werden? Weil nur durch die Beobachtung offenbar wird, ob unser Bild der Welt, unser Modell, dass wir zu ihrer Erklärung konstruieren, zur Vorhersage von Tatsachen, von Wirklichkeit taugt.

Seit Mai 1980, genau dreißig Jahre lese ich das Spektrum der Wissenschaften (anfangs allerdings waren es eher die mystischen Bilder, die mich in ihren Bann zogen – die meisten Artikel habe ich noch nicht verstanden). Viele der wissenschaftlichen Projekte, die dieser Tage Eingang in die allgemeine Presse finden, waren von Anfang an dabei. An Tagen wie heute wird mir bewusst, was für ein schöner, dialektischer Prozess die Wissenschaft sein kann. Über Jahre hinweg werden Modelle spekuliert, wird die Existenz neue Bausteine unserer Welt daraus abgeleitet – wie etwa das Higgs-Boson, für dessen experimentellen Nachweis schließlich die enorme Anstrengung in Genf unternommen wird. Wenn man diese Entwicklung nur von hinten – von der Veröffentlichung der bahnbrechenden Nachrichten her liest, kann man nicht verstehen, die Wissenschaft funktioniert.

Die Ruhe, diesen Prozess Monat für Monat nachzuzeichnen, ist für mich die herausragende Qualität des Spektrum. – Für und Wider der unterschiedlichen Standpunkte, und zwar Quer durch alle Wissenschaften. – und nicht zuletzt die Philosophie. Hier habe ich zum ersten Mal von John Searls “Chinesischem Zimmer” gelesen (Jan 1990) – und habe seine Kritik an Dougles Hofstadters Vorstellung menschlichen Automaten als Befreiung empfunden; hier bin ich zum ersten Mal David Chalmers “Rätsel des bewussten Erlebens” begegnet, und wie darin die Möglichkeit zum empirischen Erkenntnisgewinn über uns selbst radikal in Frage gestellt wird.

Vielen Streitgespräche auf Wissenschafts-Blogs oder auf Twitter sparen sich den Punkt, um den sich auch sonst viele Wissenschaftler durch die Konzentration auf das empirisch Machbare allzuleicht herumdrücken: die impliziten Grundlagen von Erkenntnis. Wenn in wissenschafts-ethischen Diskursen gefordert wird, ohne Scheuklappen zu diskutieren, so ist damit meist gemeint, dass man ernste Bedenken, die das Vorgehen in Frage stellen würden, bitte hier nicht zu äußern habe. Doch eben Dispute wie Searle oder Chalmers sie liefern, sorgen für den nötigen Raum zur Selbstreflexion. Das ist für mich eine der herausragenden Stärken von Spektrum. Und dadurch werden mir auch Artikel lesbar (und sogar lesenswert), wie der Essey des Religionskritiers Edgar Dahl “Die Würde des Menschen ist antastbar!” im März-Heft.

Und liegt mir Dahls Menschenwürde noch schwer im Magen, so liefert dieselbe Ausgabe auch wunderbar leichte Kost: Gleich die Titelgeschichte macht sich auf die Suche nach den Geschwistern der Sonne – eine poetisches Überschrift – und wir machen uns auf eine Reise, fünf Milliarden Jahren zurück, sehen, wie eine Supernova in nächster Nähe explodiert und wie die Sonne und ihre Geschwister ihre Kinderstube verlassen und sich langsam über die ganze Milchstraße zerstreuen; reine Utopie!

Bereits Ende der Achtziger wird der Klimawandel thematisiert (leider geht das Online-Archiv nur bis 1993 – immerhin das Geburtsjahr des Browsers, aber der älteste Artikel, an den ich mich erinnere war Juni 1989). Auch zur Zeit läuft eine Reihe unter dem etwas großspurigen Namen “Erde 3.0” und auch hier verharrt Spektrum nicht beim Altbekannten, sondern stellt in zum Teil abenteuerlichen Projekten Alternativen vor. Landwirtschaft in Hochhäusern zum Beispiel.

Scientific American, dessen deutsche Ausgabe das Spektrum der Wissenschaft ist, scheint mir auch eines der ganz wenigen Medienprodukte zu sein, dass wirklich durch seine Internationalität profitiert. Eine Zeit lange habe ich die amerikanische Ausgabe gelesen, musste aber feststellen, dass einem durch das deutsche Spektrum nichts verloren geht.

Spektrum ist auch die einzige allgemeinwissenschaftliche Publikation, die ich kenne, die in jeder Ausgabe der Mathematik ihren Platz gibt – mindestens in einem, häufig, wie im aktuellen Heft sogar in mehreren Artikeln.

Und wenn ich mich gefangen fühlen, in der Wirrsal des Alltags – dann denke ich an den eschatologischen Beitrag zum “Das Ende des Raumschiffs Erde”. Ja, in geologischen Zeiträumen ist das Ende der Erde bereits nahe; schon bald verschluckt die sterbende Sonne alles Leben.

Spektrum inspiriert. Es ist für mich persönlich mein wichtigste Slow-Medium.

Weitere Beiträge auf slow-media.net über Zeitschriften:

Die Brand Eins

Wired Magazine

Kunstforum International: 200 Ausgaben

Widerspruch – Münchner Zeitschrift für Philosophie

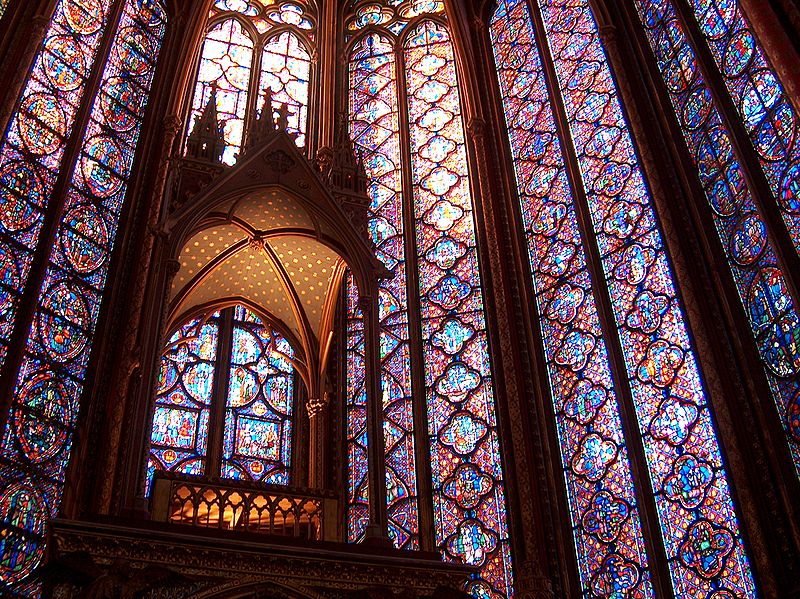

Die frühesten erhaltenen bemalten Glasfenster finden sich im Dom von Augsburg: drei Propheten, wohl aus einer größeren Serie, ca. 1060 n. Chr. Material und Darstellungtyp sind bereits voll ausgeprägt, wie wir sie aus den folgenden vier Jahrhunderten kennen. Kleine, gefärbte Glasstücke, die mit Bleibändern zusammengesetzt werden, teilweise mit Zeichnungen in brauner Emailfarbe oder mit Silberpigment bedeckt.

Die frühesten erhaltenen bemalten Glasfenster finden sich im Dom von Augsburg: drei Propheten, wohl aus einer größeren Serie, ca. 1060 n. Chr. Material und Darstellungtyp sind bereits voll ausgeprägt, wie wir sie aus den folgenden vier Jahrhunderten kennen. Kleine, gefärbte Glasstücke, die mit Bleibändern zusammengesetzt werden, teilweise mit Zeichnungen in brauner Emailfarbe oder mit Silberpigment bedeckt.

Bei der Auswahl der praktischen Beispiele für Slow Media, die wir nach und nach auf diesem Blog zusammentragen, ist mir schon vor längerem aufgefallen: Unter den Büchern und Internetseiten, die mir einfallen, sind sehr viele

Bei der Auswahl der praktischen Beispiele für Slow Media, die wir nach und nach auf diesem Blog zusammentragen, ist mir schon vor längerem aufgefallen: Unter den Büchern und Internetseiten, die mir einfallen, sind sehr viele