“Wenn wir, vom Hungern matt, im Regen lagen

“Wenn wir, vom Hungern matt, im Regen lagen

Und sich vor Müdigkeit die Augen schlossen,

Da ist an der Sierra-Front, im Regen,

Gar manche bittre Träne mitgeflossen.”

Jef Last

“Er sagte, es krache im Oberbau, und es krache im Unterbau. Da müsse sich sogleich alles verändern.”

(Bloch über Benjamin)

Gemeinschaften bestehen, indem die Mitglieder Aufgaben in der Gemeinschaft übernehmen, Pflichten erfüllen und an den gemeinschaftlich erlangten Erfolgen teilhaben. In einer Staatsgesellschaft delegieren Bürger Teile ihrer Aufgaben und Pflichten an die Staatsverwaltung. Über die letzten zweihundert Jahre haben die Bürger der sogenannten westlichen Welt mehr und mehr ihrer zum Teil ureigensten Verantwortungen an den Staat abgegeben – Kranken- und Altenpflege, Geburt und Sterben, Alterssicherung, Kindeserziehung und vieles mehr.

Wie diese delegierten Aufgaben zu erfüllen sind, wird über den repräsentativen Willensbildungsprozess der parlamentarischen Demokratie bestimmt. Mandatsträger werden für eine mehrjährige Zeitspanne beauftragt, sich darum zu kümmern. Dass all diese Aufgaben erfüllt werden können, müssen Fachkräfte bezahlt und mit Arbeitsmitteln ausgestattet werden. Und damit diese Fachkräfte wiederum wenigstens so in etwa mit ihren Mitteln das tun, was die Gesellschaft in ihrer Willensbildung vorgesehen hat, braucht es eine Verwaltung darüber.

***

Immer wieder wird Facebook mit einer Nation verglichen, die dann von ihrer Einwohnerzahl her – nach China und Indien – an dritter Stelle in der Welt stünde. Was macht Social Networks (und allen voran Facebook) so staats-artig?

Menschen schließen sich in den Systemen der Social Networks zu Gemeinschaften zusammen, teilen sich mit und tauschen sich aus. Meist ist der Austausch eher persönlich; auch wenn sich tausende arabische Frauen auf der Facebook Page des Persil Abaya Shapoo unter dem Dach ihres Lieblingswaschmittels zusammen finden, geht es hier doch zunächst um die kleinen Dinge des Alltags.

Aber nicht immer bleibt es beim Kleinen, Privaten. Ob Stuttgart 21, Agypten, Tunesien, Lybien oder Spanien – in den letzten Monaten finden sich große Gruppen von Menschen zusammen, zunächst, um sich auszutauschen, dann, sich einen gemeinsamen Willen zu bilden – das gemeinsame Bewusstsein, einen Zustand nicht mehr akzeptieren zu wollen, schließlich sich zu organisieren und gemeinsam zu protestieren. Und da es über die Networks stets transparent ist, wie weit sich andere der Bewegung anschließen, können sich die Protestierenden sicher sein, nicht plötzlich alleine im Regen zu stehen.

Inhalt der Proteste ist stets ein sich Zurück-Holen von Verantwortung und Einfluss, die – je nach Gesellschaftsform mehr oder weniger freiwillig – an den Staat abgegeben worden waren. Dieser Ruf “Wir sind das Volk” ist dabei nicht unproblematisch. Nur weil sich viele zu einem Thema zusammenfinden und artikulieren, heißt es noch lange nicht, dass eine Mehrheit diese Meinung teilt. Oft ist der Wille der Mehrheit völlig unklar, wie im Beispiel des Stuttgarter Hauptbahnhof. Und selbst wenn man davon ausgehen kann, dass wirklich eine Mehrheit der Betroffenen den Protest unterstützt, so fehlen immernoch die wichtigen demokratischen Korrektive des Minderheitenschutz und anderer, unverrückbarer Regeln, die unserem Verständnis von Staatlichkeit nach, selbst durch Mehrheiten sich nicht verändern lassen sollten.

***

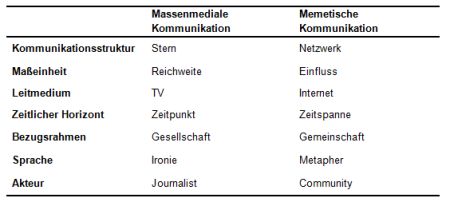

Politik wird zunehmend weniger durch Delegieren funktionieren. Die Wahlperioden scheinen uns angesichts der Bewegung von Themen in unserer Timeline vollkommen unangemessen lange – aber kürzere Perioden würden wohl lediglich zu einem ständigen Wahlkampf führen und nicht zu besserer Abbildung des Willens. Parteiprogramme scheinen uns ebenso irrelevant und unpassend, wie die seichten Inhalte der massenmedialen Nachrichten. Durch die neuen Gemenschaften und den Druck, den sie über die Social Networks aufbauen können, wird die politische Willensbildung erschüttert. Es ist aber nicht so, dass einfach eine neue Variante an die Seite der etablierten Kanäle der repräsentativen Demokratie träte, genauso wenig, wie ich glaube, dass die Internetnutzung die Zeitung oder andere traditionellen gesellschaftlichen Medien einfach nur ergänzt oder substitutiert.

Initiativen, die versuchen “Netzpolitik” irgendwie in die parlamentarischen Prozesse zu bringen, greifen notwendiger Weise zu kurz, um tatsächlich die Verwerfungen aufzuhalten. Die von den protestierenden Menschen – durch die Massenmedien neuerdings auch als Wutbürger geschmäht – geforderte Geschwindigkeit, Flexibilität und auch Kompromisslosigkeit lässt sich, meiner Meinung nach, kaum mit Fraktionszwang, Delegiertenversammlungen und Parteipräsidien unter einen Hut bringen, ohne die aber ein parlamentarisch-demokratisches System sich nicht organisieren lässt. Als eigenständige Bewegung, die, wie z. B. noch die Grünen in den Achziger Jahren, sich zusammenfindet, um letztlich ein gesamtgesellschaftliches Modell zu Verwirklichen, taugen die eher losen und spontanen Interessensgemeinschaften ohnehin auch nicht wirklich.

***

Es wird geschehen; der Parteipolitik droht das selbe Schicksal, wie der Zeitungsindustrie. Es hilft nicht, an einer Politik 2.0 wie an Symptomen einer Krankheit herumzudoktoren. Gedankliche Offenheit, dass ein jahrhundertealtes System auch scheitern kann, sollte uns den Blick frei geben, auf die Alternative, die vor uns liegen mag. Nur Ausprobieren vieler Möglichkeiten und Zulassen von Fehlern wird uns in die Lage versetzen, das, was uns an der alten Welt wichtig und teuer ist, in die neue hinüber zu heben. Dieser Wandel geschieht nicht von selbst, ist kein Naturgesetzt. Insbesondere die technologische Infrastruktur, die das Neue ermöglicht, wird gestaltet. Ist es uns wichtig, wie die Zukunft der Politik aussehen soll, müssen wir selbst Hand anlegen, nicht zuletzt an technologischen Entwicklungen und an der Ausformung der neuen, gemeinschaftlichen Systeme, wie etwa der Kultur in den Social Networks.

Semil Shah hatte auf Techcrunch bereits im Februar angesichts der Erhebungen in Nordafrika einige Überlegungen angestellt, die politischen Umbrüche als neues Social-Media-Produkt zu interpretieren. Ob dazu – wie er meint – tatsächlich Start-Ups gebraucht werden, die irgendwelche politischen Funktionen in Social Media transformieren, sehe ich nicht unbedingt. Ich denke, dass die Infrastruktur der bestehenden Social Networks, Smartphones, Video- und Photo-Networks wahrscheinlich schon ausreicht. In einem stimme ich ihm aber uneingeschränkt zu:

Politics – there is no greater market to disrupt.

Weiterlesen:

[Read this post in English]

[Read this post in English] “Internet should remain as open as possible”

“Internet should remain as open as possible”