[Read this post in English]

[Read this post in English]

(1) “A Vernacular is like a crumbled streetversion of a classic language. Like Italian is a vernacular language and Latin is a classic language. What does acutal vernacular online video sound like, that’s native to the Internet and speaks vernacular Internet ease? I’ll just read you the categories of an unnamed [Online Video Network] here: ‘LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy’. Those are actual terms, coined on the Internet. Now, you could think, to be classy, you would like to expunge that vernacular, and instead of them saying ‘LOL’ they should say something like ‘commedy’, instead of ‘OMG’ something like ‘experimental’. – Allright. That’s not how it works. It is a little hard to understand this, but the actual path to classiness is to upgrade the vernacular. You have to get through LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy and somehow come out the other side. You have to make network culture classy on its own terms. You have to ennoble the vernacular – not by teaching people Latin, but by writing Dante’s Inferno!”

(1) “A Vernacular is like a crumbled streetversion of a classic language. Like Italian is a vernacular language and Latin is a classic language. What does acutal vernacular online video sound like, that’s native to the Internet and speaks vernacular Internet ease? I’ll just read you the categories of an unnamed [Online Video Network] here: ‘LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy’. Those are actual terms, coined on the Internet. Now, you could think, to be classy, you would like to expunge that vernacular, and instead of them saying ‘LOL’ they should say something like ‘commedy’, instead of ‘OMG’ something like ‘experimental’. – Allright. That’s not how it works. It is a little hard to understand this, but the actual path to classiness is to upgrade the vernacular. You have to get through LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy and somehow come out the other side. You have to make network culture classy on its own terms. You have to ennoble the vernacular – not by teaching people Latin, but by writing Dante’s Inferno!”

Bruce Sterling, Closing Keynote: Vernacular Video from Vimeo Festival. (Mein Transkript)

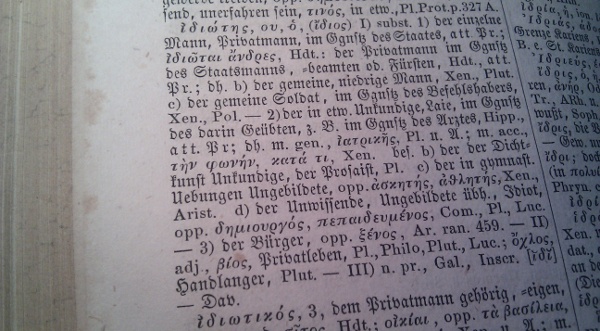

(2) klassisch zu lat. classis “militärisches Aufgebot; Abteilung; Klasse” stellt sich das Adjektiv classicus “die ersten Bürger-Klasse betreffend …

Duden, “Das Herkunftswörterbuch”

(3) “Die Moderne ist unsere Antike” – unsere Klassik

Mantra von Roger M. Buergel als Kurator der Documenta 12

“Der Gedanke, heute eine internationale Ausstellung der Kunst des 20. Jahrhunderts in Deutschland zu veranstalten, liegt so nahe, daß er keine nähere Begründung zu erfordern scheint.”, leitet Werner Haftmann den Katalog zur ersten Dokumenta 1955 in Kassel ein. Offenbar war den Machern dieser ersten Kunst-Großschau ganz genau klar, was die Kunst ihres Jahrhunderts ausmacht. Nach dem Rundgang über die Documenta 12 war ich mir dagegen darüber klar, dass dies die letzte Dokumenta gewesen sein würde, die ich besuchte. Hatten die Kuratoren der drei Vorgänger-Ausstellungen wohl noch versucht, mit der Documena ein Bild der Kunst von heute zu zeichnen – und waren jeder auf ihre Art gescheitert, so hatte die Ausstellung 2007 aufgegeben, etwas wie “klassische Kunst unserer Zeit” zu definieren. Was zunächst wie Nachlässigkeit oder Denkfaulheit des Kurators wirken mag, erscheint mir heute als Symptom für einen Umbruch in der Kunst, die in ähnlicher Weise erschüttert wird, wie die Medien, die Musikindustrie und all die anderen sogenannten Kreativ-Bereiche.

Die Moderne – die Kunst der Neuzeit, wie sie sich in den letzten dreihundert Jahren entwickelt hatte – ist unsere Antike, genau, wie Roger Buergel es sagt. Ähnlich, wie das scholastische Festhalten an der Antike noch weit in die Neuzeit hinein das Denken und Schaffen des Abendlandes beherrscht hatte, gelten uns die neuzeitlich-modernen Begriffe und Kategorien immernoch als Maß für “klassiche” Qualität. Bestandsaufnahmen und Zustandsbestimmungen zeitgenössischer Kunst münden entweder in blutleeren Formalismus, wie etwa das jüngste Kunstforum, oder enden in totaler Beliebigkeit, wie eben die letzte Dokumenta.

Ratlos blickt man sich um: muss es nicht etwas geben, das an die Stelle des Alt-Ehrwürdigen tritt? Eine neue Generation? Eine neue Richtung? Bruce Sterling gibt uns die Antwort, in seiner fast einstündigen Rede zum Abschluss der Vimeo-Konferenz. Das Neue ist schon da, und zwar als Mundart, Volkssprache, Räubersprache, kurz: es steht außerhalb der klassischen Kultur. Das Neue findet sich in der Vernakular-Kultur des Netzes.

Man mag einwenden, dass diese Erkenntnis weder neu noch originell ist; dass das Internet die Kultur durch und durch umkrempelt, davon sprechen ganze Jahrgänge von Wired und tausende von Stunden TED-Konferenz. Aber Sterling sagt etwas anderes: Um das Neue zu erkennen, müssen wir darüber sprechen können. Die (Fach-)Sprache der Kulturwissenschaften und der Kritiker ist aber immernoch die Lingua Franca der Moderne. Gleichzeitig ist das Vernakular der Netzkultur noch nicht viel mehr, als ein Jargon.

Die Formen der zukünftigen Kunst (falls man diesen durch Genie-Kult und bürgerlichen Produktionsprozess ohnehin korrumpierten Begriff überhaupt perpetuieren möchte) können unter anderem so etwas wie Urban Art oder Generative Art sein – Favela Chic, um mit Sterling zu sprechen – oder der der Netzkultur eigentümliche Eklektizismus, die Bricolage, das Collagieren, der Punk – Sterlings Gothic High Castle.

Diese Vernakularkultur unterscheidet sich insbesondere durch ihre Produktionsbedingungen von der klassischen zeitgenössischen Kultur. Der klassische Schriftsteller, Künstler oder Komponist erhält seine Entlohnung durch juristisch saktionierte Transfersysteme wie GEMA, VG Wort, VG Bild/Kunst – oder er ist direkt beim Staate angestellt, als Professor, als Mitglied eines Staatsorchesters oder als Rundfunkredakteur. Dagegen steht die viel bejammerte scheinbare “Kultur des Kostenlosen” der Blogs, der Online Videos, der Remixes und Covers, des sogenannten “Bürgerjournalismus” und so weiter und so weiter. Und obwohl es manchem als naheliegend erscheinen mag, der vernakularen Kreativität des Netzes die Produktionsweise der klassischen Kultur zu übertragen, ist dies doch zum Scheitern verurteilt: die Kategorien der alten Welt greifen nicht mehr; die Menschen wollen kein Latein mehr sprechen, weil ihnen Italienisch in viel flüssigerer Weise Ausdruck verleiht.

Enhances

“Stand on the shoulders of Giants”

Accessibility of knowledge |

|

Retrieves

everybody a publisher

oral tradition

dilettante / amateur |

|

Non-Commodity-

writing

(Decay of Copyright)

|

|

Reverses

Bricolage (Ecclecticism)

Generative Art

New definition of Public Space |

|

Obsolesces

Assembly-line book

mass-marketing for books

book-fairs |

In der Tabelle links habe ich versucht, diese Entwicklung mit der Tetrade von Herbert Marshall McLuhan zu interpretieren:

Als Folge dieses Wandels wird es allerdings nur noch wenig große Romane geben, nur selten wird jemand das Risiko auf sich nehmen, einen teuren, abendfüllenden Spielfilm zu produzieren oder mit einem Orchester ein sinfonisches Werk der Musica Viva einstudieren. Was wir erleben, ist die Rückkehr des Dilettanten, durchaus im besten Sinne, des Enthusiasten; “Everybody a Publisher” bedeutet: Non-Commodity-Production of Culture.

Mehr dazu:

“So literature collapses before our eyes” – Non-Commodity Production

Das Ende der Geschichte – für Kreativ-Berufe.

Ein tiefgreifender kulturelle Wandel führt dazu, dass die Zeitungen schneller in ihrer Bedeutung schwinden, als andere Massenmedien; darüber ist schon sehr viel gesagt worden. Solche Albernheiten, wie die Medienkompetenz-Brochure der Verleger werden daran nichts ändern. Aber sie machen mir die Entscheidung leichter, meine Kinder ohne Zeitung aufwachsen zu lassen.

Ein tiefgreifender kulturelle Wandel führt dazu, dass die Zeitungen schneller in ihrer Bedeutung schwinden, als andere Massenmedien; darüber ist schon sehr viel gesagt worden. Solche Albernheiten, wie die Medienkompetenz-Brochure der Verleger werden daran nichts ändern. Aber sie machen mir die Entscheidung leichter, meine Kinder ohne Zeitung aufwachsen zu lassen.

[Read this post in English]

[Read this post in English] (1) “A Vernacular is like a crumbled streetversion of a classic language. Like Italian is a vernacular language and Latin is a classic language. What does acutal vernacular online video sound like, that’s native to the Internet and speaks vernacular Internet ease? I’ll just read you the categories of an unnamed [Online Video Network] here: ‘LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy’. Those are actual terms, coined on the Internet. Now, you could think, to be classy, you would like to expunge that vernacular, and instead of them saying ‘LOL’ they should say something like ‘commedy’, instead of ‘OMG’ something like ‘experimental’. – Allright. That’s not how it works. It is a little hard to understand this, but the actual path to classiness is to upgrade the vernacular. You have to get through LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy and somehow come out the other side. You have to make network culture classy on its own terms. You have to ennoble the vernacular – not by teaching people Latin, but by writing Dante’s Inferno!”

(1) “A Vernacular is like a crumbled streetversion of a classic language. Like Italian is a vernacular language and Latin is a classic language. What does acutal vernacular online video sound like, that’s native to the Internet and speaks vernacular Internet ease? I’ll just read you the categories of an unnamed [Online Video Network] here: ‘LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy’. Those are actual terms, coined on the Internet. Now, you could think, to be classy, you would like to expunge that vernacular, and instead of them saying ‘LOL’ they should say something like ‘commedy’, instead of ‘OMG’ something like ‘experimental’. – Allright. That’s not how it works. It is a little hard to understand this, but the actual path to classiness is to upgrade the vernacular. You have to get through LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy and somehow come out the other side. You have to make network culture classy on its own terms. You have to ennoble the vernacular – not by teaching people Latin, but by writing Dante’s Inferno!”