“Im Blick des Anderen erfahre ich den Anderen als Freiheit, die mich zum Objekt macht.”

J.P. Sartre, Das Sein und das Nichts

Liebe, “romantische” Liebe – Worte, stets in gefährlicher Nähe zum Kitsch. Romantik als Attribut ist uns ohnehin abgesunken in die tiefsten Kloaken der Maklerpoesie und Hotelprospekte. “Romantik Pur” möchte man ergänzen. Bürgerliche Verbrämung der Sexualität; leere Rituale wie Verlobung und Ehe, mit denen der Spießer heute noch den Adel des 18. Jahrhunderts nachahmt. Und schließlich: eine Ehe nach Bürgerlichem Gesetzebuch mit Ehegattensplitting und Steuerklasse III ist vermutlich so ziemlich das Gegenteil dessen, wie sich Menschen in Liebe verbunden sehen wollen.

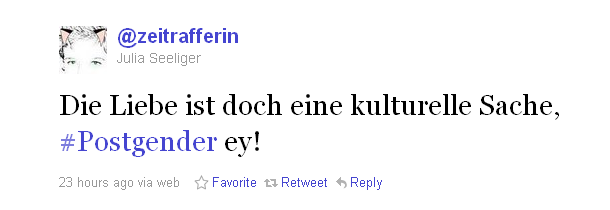

Die Publizistin Julia Seeliger hat in den letzten zwei Tagen in beispielhafter Weise dialektisch die Begriffe ‘Liebe’, ‘Gender’ und ‘Sex’ herausgearbeitet. Wie bei Sokrates stellt sie am Anfang eine Frage:

“Haben #Piraten eigentlich auch Frauen vorne, die nicht das klassische Frauenbild (@Afelia und @laprintemps) verkörpern? Ich sehe keine”.(*)

Und wie es sich in der Elenktik gehört, bricht ein Sturm los, denn was bitte soll ein “klassisches Frauenbild” sein? etc. etc.

Aber es wäre nur die halbe Mäeutik, hätte die @zeitrafferin nicht auch die Protreptik drauf: In welche Rollenbilder drückt uns die Gesellschaft? Sind Gender und Sex unabhängig? Ist es Biologie? Kulturelle Anpassung? Gibt es Liebe?

“Romantische Liebe ist ja auch Quatsch. Mit dem Argument sollte man zumindest nicht heiraten.”(*)

Was mich dazu bringt, die “romantische Liebe” hier zu würdigen, auch in der Hoffnung, meinen eigenen dialektischen Beitrag zu der Diskussion zu leisten.

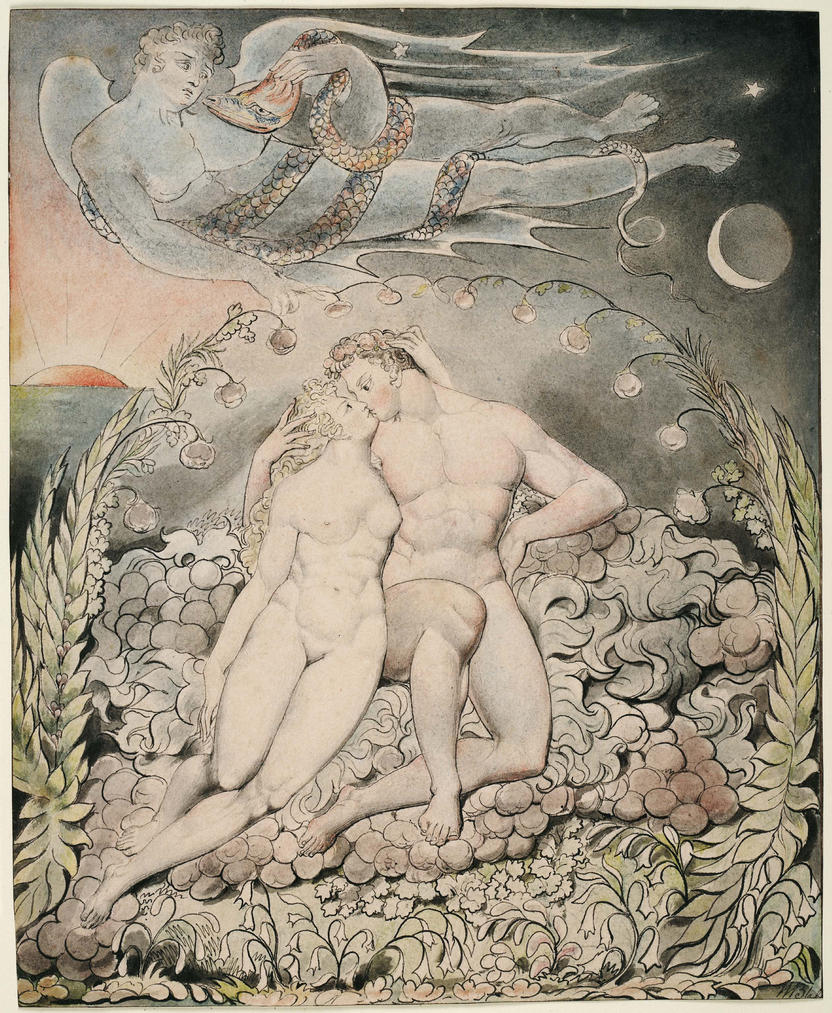

Auch wenn es einer Zeit nie gerecht wird, Universalbegriffe wie “Liebe” pauschal mit der ganzen Epoche zu identifizieren, gibt es ein Konstrukt, das kohärent genug ist, als die romantische Liebe bezeichnet zu werden. Ich kenne kein schöneres Bild der romantischen Liebe, als die zwei Gedichtzyklen “Die schöne Müllerin” und “Winterreise” von Wilhelm Müller, berühmt duch die Vertonung von Franz Schubert. (oben zwei Gedichte aus ‘der schönen Müllerin’, unten aus der ‘Winterreise’) Auch wenn die Handlung des einen Liederkreises im Sommer, die andere im Winter spielt, so ist doch der Untertitel der ‘schönen Müllerin’ eine Aufforderung: “Im Winter zu lesen”. Beide Liederkreise handeln von der Liebe, von unterschiedlicher Sichtweise aus betrachtet, aber gleichermaßen düster und winterlich.

Der junge Müllergeselle in der ‘schönen Müllerin’ verliebt sich in die Tochter des Müllers. Aber es bleibt eine einseitige Liebe – die Müllerstochter ist lediglich das Objekt seiner Zuneigung. Zunächst liest er ihr ganzes Verhalten als Erwiderung; die deutlichen Zeichen der Abwendung und Genervtheit der Müllerstochter schiebt er darauf, dass sie vielleicht unausgeschlafen sei. “Die geliebte Müllerin ist mein! Mein!” Erst als es nicht mehr zu leugnen ist, dass die Angebetete vielleicht doch einen eigenen Willen besitzt und sich schon längst mit dem Jäger verlobt hat, wird dem Müllergesellen sein Scheitern bewusst – er geht.

In der ‘Winterreise’ erleben wir das krasse Gegenteil. Der Mann verlässt seine Geliebte und geht. Die Erzählung hier ist stärker symbolisch, so dass sofort klar wird: der haut nicht einfach ab. Hört man die Lieder der Winterreise bis zu Ende ist deutlich, es geht um den endgültigen Abschied, den Tod. “Will dich im Traum nicht stören, wär’ schad’ um deine Ruh'” – sie wird erwachen und ihn niemals wiedersehen. Um diesem tief traurigen und hoffnungslosen Abschied seine Tragik zu geben, wechselt die Tonart an dieser Stelle in Dur.

Bei der ‘schönen Müllerin’ ist die Geliebte ein Objekt, bis sie sich befreit, indem sie selbst einen anderen Partner wählt. Bei der ‘Winterreise’ endet der gemeinsame Sommer der Liebenden, der Liebende geht, die Liebende bleibt alleine zurrück.

In der Liebe sind wir – wie bei Sartre (s.o.) – Objekt oder machen den anderen zum Objekt. Die ‘schöne Müllerin’ und die ‘Winterreise’ illustrieren genau diese beiden Situationen. Romantische Liebe ist ganz beim Einzelnen. Jeder mag sie für sich fühlen, aber er bleibt für sich. Die Sehnsucht, durch Liebe die Einzelnheit zu überwinden ist die blaue Blume der Romantik.

Nicht von ungefähr erwächst auf dem Höhepunkt der Romantik eine ganze Philosophie des Einzelnen, der anarchische Egoismus. Alle Wahrheit bleibt meine Wahrheit, genau wie alle Liebe in mir entsteht.

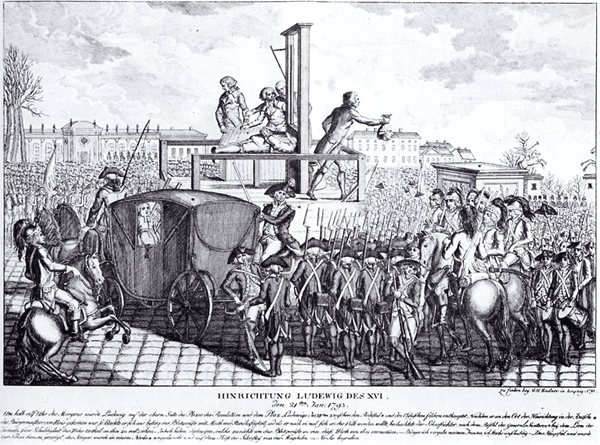

“Den Mittelpunkt der moralischen Freiheit bildet, wie wir sehen, die Pflicht der – Liebe. […] In der Liebe bestimmt sich der Mensch, gibt sich ein gewisses Gepräge, wird zum Schöpfer seiner selbst. Allein er thut das Alles um eines Andern, nicht um seinetwillen.”

schreibt Max Stirner. Auch wenn wir einzeln lieben, fühlen wir über unsere Handlungen mit dem anderen verbunden. Im Gegensatz zu jeder Form gemeinsamen oder kollektiven Erlebens, präsentiert sich allderdings jeder Einzelne selbst und wird nicht in der Liebe des Anderen zu ihm hin repräsentiert. Es bleibt bei der Zählung-als-Eins und es findet keine Vermassung der Liebenden (z.B. als Paar) statt. In der direkten Nachfolge Max Stirners haben Marx und Engels schließlich die Liebe als herrschaftliches Konstrukt entlarvt, das überwunden werden wird: “Je weiter also die Zivilisation fortschreitet, je mehr ist sie genötigt, die von ihr mit Notwendigkeit geschaffnen Übelstände mit dem Mantel der Liebe zu bedecken, sie zu beschönigen oder wegzuleugnen, kurz eine konventionelle Heuchelei einzuführen, die weder früheren Gesellschaftsformen noch selbst den ersten Stufen der Zivilisation bekannt war und die zuletzt in der Behauptung gipfelt.” (Engels, “Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats”)

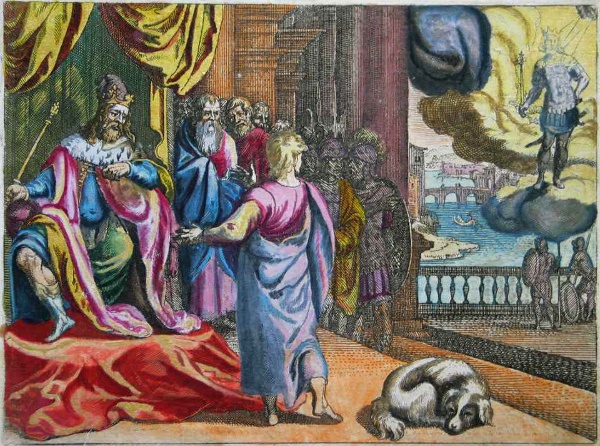

Thomas von Aquin breitet in seiner Summa Theologica aus, wie der Glaube sich nicht erzwingen lässt, sondern aus dem Inneren des Gläubigen kommen muss. Glaube ist nach Thomas eine rein mystische Erfahrung. Das führt Meister Eckhart weiter, wenn er uns predigt, dass immer, wenn ein Mensch zum Glauben bereit sei, sich Gott unweigerlich in ihn ergieße, um ihn zu erfüllen. Es bedarf dazu keiner weiteren (religiösen) Handlungen. Wie Thomas und Eckhart den Glauben mystisch sich in den Menschen ergießend sehen, so kann auch die romantische Liebe nur mystisch erfahren werden. Sie ergießt sich ebenfalls unwillkürlich in den Menschen, der für sie bereit ist.

In der Romantik wird dieses unwillkürliche Sichverlieben zu einem der großen Themen (daher kommt dann auch das Bild von der “romantische Liebe” als getrieben, von Innen kommend, im Gegensatz etwa zur höfischen Liebe des Mittelalters oder der Barockzeit). Aber die Liebe wird dabei aber nicht verklärt, wie man sich das heute in der verkitschten Version romantischer Literaturverfilmungen vorstellen mag.

Ein schönes Beispiel solcher unverklärter, fast satirisch dargestellter, romantischer Liebe gibt Alexander S. Puschkin in seinem großartigen Versroman Efgenij Onegin. Tatjana, die Tochter eines Provinz-Adeligen lernt den Petersburger Fürsten Onegin kennen, der sich (wie Puschkin seinerzeit selbst) ins Exil aufs Land geflüchtet hat. Schon ihr Name kennzeichnet die junge Tatjana als ‘gewöhnlich’ und unbeholfen. Und unsterblich verliebt sie sich in Efgenij, den sie sich, ganz unreif und unerfahren, aus seiner Höflichkeit und Galanterie als liebenswerten Menschen erträumt – wo er in der Tat aber ein лишний человек, ein sinnloser Mensch ist, ein Lebemann und Zyniker, der alle verletzt, die mit ihm zu schaffen haben. Aber letztlich kann man Onegin keinen Vorwurf machen – er hat hatte Tatjana nicht um ihre Liebe gebeten. Das Tragische des Einzelnen, der von Liebe erfüllt, doch keinen Weg zum Herz des Objekts seiner Liebe finden kann.

Die romantische Liebe ist mystisch, man kann sich nicht durch Vernunft vor ihr schützen. Alle Reflektion über Gender und kulturelle Prägung helfen nicht, wenn sich ein Mensch in einen anderen verliebt. Daher bleibt alle Genderkritik wirkungslos, solange wir Menschen eben in diesen Körpern unser vereinzeltes Dasein fristen.

Erst die Utopie des Post Gender verheißt uns Erlösung. Wenn wir dereinst unsere menschliche Existenz überwinden und uns durch genetische Ingenieurskunst, biochemische Medikation oder Upload in die Matrix in die Nou-Späre verabschiedet haben werden, wird es vermutlich auch keine mystische, romantische Liebe mehr geben.

Bis die Singularität uns befreit, müssen wir aber wohl noch ein wenig warten.